1. コラム連載5年目に突入、執筆してきた2020年〜2024年を振り返る

私事ではあるが、2020年12月からコラムを書き始め、昨年12月で4年間(50回以上)書き続けることができた。コラム執筆の初期段階ではテーマ選びや文章構成に迷うことも多かったが、書き続けていくうちに少しずつ自分のスタイルを見つけられるようになった。

その一つの方法として、日々の生活やニュースの中で新しい視点やテーマを見つけた時にメモを取ることが挙げられる。どんなことでも気づいた時にはスマホにメモを残すようにしている。その瞬間に感じたことを記録しておき、後から読み返すと考え方の整理ができると感じている。コラムを書き続けたおかげで、文章力だけでなく、自分の考えを整理する力や問い続ける力も養われた。今後もできる限り、多くの人に読んでもらえるコラムを書き続けたいと考えている。

2020年から2024年を振り返ると、いろいろな出来事があった。

2020年には、新型コロナウイルスが世界中で大変なことになり、多くの国が外出制限やロックダウンを行った。多くの企業ではリモートワークが急速に広まり、東京オリンピックも1年延期されるという前代未聞のことが起こった。

翌年の2021年は、正直あまり記憶に残っていない年である。新型コロナウイルスのワクチン接種が多くの地域で進んだのと、延期された東京オリンピックが無観客で開催され、気の抜けた大会だった記憶が残っている。

コラムでも何度か執筆した新しい仕事環境でリモートとオフィス出社を併用するハイブリッドワークについては印象に残っている。一方で、リモートワークのみの環境では、社員同士のコミュニケーション不足が生じる危険性を、この頃から意識し始めた。

2023年から2024年にかけては、AI技術が個人レベルでも活用できる環境が整い、企業もこれを積極的に導入する動きが進んでいる。その結果、私たちの働き方にも変化の兆しが見え始めている。また、新型コロナ感染の予防策でもあったリモートワークから、オフィス出社へと戻す企業が増えつつあり、コミュニケーションの在り方が模索されている。

新型コロナ感染だけでなく、この4年間に起きた温暖化の影響とも言える異常気象は地球上の最大級の問題である。気象の影響とも言える乾燥と強風が重なり山火事の被害が拡大した。日本列島に目を移すと、雪の多い地域でも経験したことのない豪雪になっている。ニュースでは、「今まで長くここに住んでいるが、経験したことがない」という印象が全てに当てはまっている。

個人ができる範囲を遥かに超えているが、今後どのような対策や心構えが必要なのだろうか。

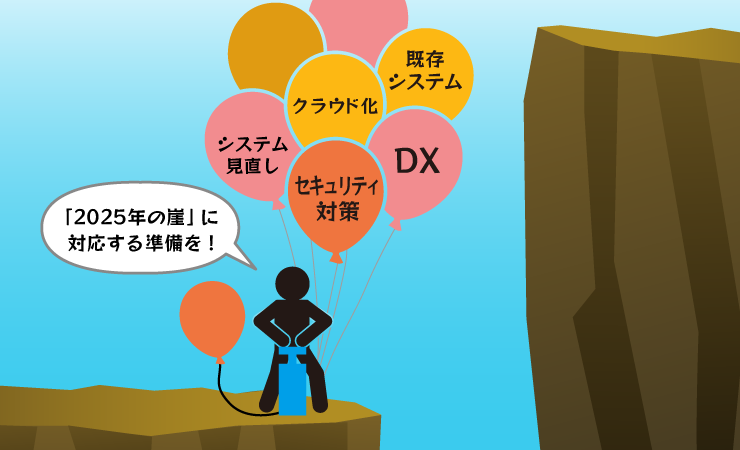

私たち情シスの仕事をするうえでも「2025年の崖」がどのような影響を及ぼしてくるのか、大きな転換を求められている。DXは、単に古い既存システムを刷新することではなく、デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルを創出することを意味している。情シスとしては、デジタル技術に活用するため新たな技術にも対応可能なシステムを備えておくことが重要だ。

2.「2025年の崖」とは何か、改めて考えてみる

「2025年の崖」とは、情報システムが古くなってしまうと、DXの妨げとなり、経済的な損失が生じることを指す言葉である。特に、多くの中小企業は人手不足や、今まで培ってきたノウハウ(知識)の引き継ぎが難しいという問題を抱えている。

このような状況でもシステムを新しくするなど、人材の確保と育成に力を入れることが求められている。これらの課題にうまく対応できないと、デジタル技術の波に乗れず、最新のIT技術利用ができないまま改革の波に乗り遅れ、競争に負けてしまう企業が出てしまうということだ。影響はそれだけにとどまらない。運用中のシステムメンテナンスが誰もできなくなるという事態に陥るということも極めて深刻なのである。

また、現行システムから新システムへの更新対応でもデジタル技術に関する専門的な知識を持った担当者が求められている。この問題は情シス現場に限ったことではないと思うが、経営層が経営方針に示すDXについては、従来のレガシーシステムの対応と、新しいデジタル技術を身につけて対応できる社員への教育も含めて考えなければいけない。

3.「2025年の崖」に対応する前に考えたいこと

最近のニュースを見ていれば、経営層もデジタル化の波を感じていることがわかる。ここでやってはいけないのは急ごしらえの整備である。それだけは避けたいものだ。DXはデジタル技術の採用で業務の効率化を目指すものだが、目的はそれだけではない。むしろ、DXを考える上で現行のシステムを見直したり、新しい機能を追加することが必要となってくる。

まずは、現行システムに関する専門知識が属人化されていないか調べることと、これを解消する業務標準化が必要であり、これから発生する業務についても引き継ぎを意識した取り組みが重要である。

また昨年の年末から立て続けにDDoS攻撃による被害が出て、交通に影響が出たことは記憶に新しい。大手企業がサイバー攻撃を受けると影響も大規模になる。サイバー攻撃対策は行っていても、全ての機械がインターネットに接続されているIoTデバイスを使っている以上、サイバー攻撃の対象になりやすい。 前のコラム で紹介したセキュリティバイデザインの考え方を取り入れ、IoT導入の前にセキュリティ対策を考えることが大切である。

4.「2025年の崖」問題に向けて情シスの実行すべきこととは?

前述したが、2025年は多くの企業システムが更新期限を迎え、それらの古いシステムを新しいシステムへ更新・移行しなければならない時期とされており、その過程で人手不足や技術力不足が顕在化し、企業活動に影響を及ぼすおそれがある。日本企業にとっての「崖」を形成すると言われているゆえんである。そこで情シス(情報システム部門)が取り組むべき具体的なことについて考えてみた。

まずは既存の古いシステムを新しい技術に置き換える作業だが、クラウドサービスを導入し、システムの柔軟性や拡張性を向上させることが重要である。

クラウドサービスが推奨される理由は、システムの柔軟性と拡張性があるため、必要に応じてリソースを迅速に追加・削減でき、柔軟に対応できるからである。また、クラウドサービスを活用すれば、システムの維持・管理コストを削減でき、従来のオンプレミスのインフラを維持するための高額な設備投資や保守費用が不要になり、運用コストを大幅に削減できる。

次に、エンジニアの採用と育成である。エンジニアを定期的に雇い、スキルアップ研修を行い最新の技術や知識を学ばせる必要がある。同時に、システムの仕様や手順書を詳細にドキュメント化し、経験あるエンジニアが若手エンジニアを指導するメンター制度を導入するなど、知識をしっかり引き継ぐことが重要であり、中長期的に行って欲しい。

前職(NHK)のデジタル技術人材の育成について紹介してみたい。

今から約20年前の話だが、情シスという専門部の人材育成について各部署(例えば総務部、経理部など)にプラスIT役割をもった社員をつくるところから始めた。簡単に言うと人事上で認めた兼務担当だ。

任命された社員は中央(東京)研修センターに集まり、宿泊を伴う集合研修を行った。合宿タイプにすることで覚悟が決まり、社員同士が仲よくなるのが狙いだ。人数も20名くらいで、経理、営業、技術など異業種交流的にしたのもよい結果につながった。情シス業務は情報共有できる仲間がいることが大切である。情報交換を行えば、課題解決が速くなる。

このように各部署にプラス情シス人材を作ったため、情シスへの「何をしているかわかりにくく難しい」というイメージがなくなった。驚いたことに、兼務担当の中から毎年情報システム局への転勤希望者が出るなど、「情シス業務の見える化」を行った結果、人材育成につながる効果が出たのである。DXを推進に関する人材育成でもまずは各部署にプラスIT人材を作ってみてはどうだろうか。

5. 日本ではなぜDX推進が上手くいかないのか

ここまで「2025年の崖」に対し、情シスが考えること、取り組むべきことを述べてきたが、視点を変え、日本の「DX推進」について考えてみたい。IPAの「 DX動向2024 」によると、日本のDXは諸外国と比較すると、遅れを取っている現状であると言えるだろう。

日本の文化とDXが合うかを考えると、よい点もあれば課題も存在するのではないだろうか。

まずよい点として、日本の会社文化は品質を重視しており、DXによる効率化や自動化を進める際にも、この品質を守ろうとする姿勢が役に立っている。また、日本人の努力と継続力は、DXの長期プロジェクトを成功させるために不可欠である。さらに、チームワークと協力し合う意識が強い日本の会社文化は、部門を超えた連携を必要とするDXにおいて非常に重要なよい点だ。

一方で、伝統を大切にする姿勢が強いため、新しい技術や働き方に対する抵抗が生じている。さらに、日本企業の階層的な組織構造が、変革を早く進める上での障害となる。また、保守的で、リスクを避ける傾向が高いため、大胆な変革を進めるのが難しい場合もあり、この部分が一番のネックになっている。

「今がよいのであえて変える必要がない」「同業他社の様子を伺ってから」と躊躇することが日本ではよく見られる。確かに今がよければあえて変える必要性もないが、このような日本文化的な考え方に違和感を抱く。

6. 変革を阻む企業文化の障壁をどう乗り越えるか?

DXの推進が思うように進まない背景には、日本企業に広く根付いている年功序列制度が影響しているかもしれない。この制度自体が必ずしも悪いわけではないが、若手社員が新しいアイデアや技術を自由に提案しにくい雰囲気を生んでいないだろうか。また、失敗を避けようとする姿勢が、新しい技術の導入に対して過度に慎重になる一因となってはいないだろうか。

DXは既存の業務プロセスやビジネスモデルを根本から変えることを目的としている。リスクをおそれること自体が、DX推進の障壁になりかねない。こういった変化、進化の停滞を改善するには企業全体での意識改革や、外部専門家の活用、柔軟な働き方の導入などが必要とされる。DXの成功には、技術導入だけでなく、組織文化や働き方の変革も重要な要素となる。そのためには、経営層の意識改革が不可欠だ。経営層がDXの重要性を理解し、積極的に推進する姿勢を示せば、企業全体がDXに取り組みやすくなる。

7.「遊び心」と新発想で切り拓く、デジタル時代の未来

デジタル技術へのこだわりを今以上に持つことも必要なことなのではないだろうか。

個人的には、デジタル技術を使った業務改革には「遊び心」が必要であり、開発業務を取り入れるべきと思っている。

例えば、仮想現実(VR)技術を活用すれば歴史的建造物や伝統行事を再現し、実際にその場にいるかのような体験を得ることができたりする。伝統的な工芸品を後世に伝える取り組みとして3Dプリンターを使って伝統工芸品のレプリカを制作することも可能となった。日本的な伝統文化とデジタル技術との両者の魅力を引き出し融合させることによって、デジタル社会に適応しながら発展していける好事例だ。

挙げた事例以外にも、デジタル技術の進化により、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)を使った新しい形のエンターテインメントも登場している。昔のようなゼロからプログラム言語を勉強し、開発するものは少なくなった。DXに向けた新しい考えを若手社員に任せてみるのも社員のモチベーションの向上につながり効果が生まれるのではないだろうか。

デジタル技術の利用は、「楽になる」ことだけが目的ではない。その中に「楽しさ」を見出し、創造的な活動や趣味の発見につながる可能性を秘めている。DXを成功させるための鍵は、ただ便利な機能を追求するだけでなく、リスクをおそれず新しいアイデアを積極的に取り入れることだ。なぜなら、開発業務は本来、楽しさやワクワク感に満ちた挑戦であるからだ。

<< 関連コラムはこちら >>

■年末年始のサイバー「特異日」に備える! 侵害調査で明らかにする脆弱性とその対策

■情シスが取り組むべき災害BCPとIT-BCP~サイバーインシデントへの「備え」を考える~

■サイバー攻撃から会社を守る ~セキュリティ対策トレーニング(訓練)のススメ~

■情シスはAIをいち早く活用して、新たなビジネスチャンスを生み出そう

■ベテラン情シスの知識・経験を会社としてどう継承すべき? ノウハウ継承の4つのアイディア

■初めてPoCを任された情シスへ伝えたい、成功のための事前準備とは?

■「報・連・相」では相談が肝心!情シス職場の風通しを良くする相談のコツ

■サイバー事故を防ぐセキュリティ研修のコツとは? 現場を巻き込むひと工夫が決め手!

■プロジェクト成功の秘訣とは? 情シスがPDCAの「Do」を意識して対応すること

■情シスは生成AIツールをどう使うべき? 失敗談から考えるビジネスへの活用法

■プレゼン資料作成スキルを上げる! 情シスの話が伝わる構成力を身につける方法

■情シスに伝えたい!IT専門用語をわかりやすく説明するには?

■気をつけたいシャドーIT! 情シスは「危険性の周知」と「管理の強化」を進めよう

■情シス不足解消策は採用のみにあらず! 組織内からできること

■ITシステムを守る「サイバーBCP」で情シスがすべき4つの対策

■情シスはDXを考えていく上で、一体、何をすればいいのか?

■情シスを悩ませるルールの違反や形骸化…「記憶」から「記録」で動く組織へ

■情シスの人材確保は難しい…増大する業務負荷を乗り越えるヒント

■リスク事例で読む、情シスにしかできないITのリスクマネジメント

■Withコロナで気がついた、テレワークの継続を前提とした将来の情報システム運用

■情シスに求められるスキル! 聞き手が耳を傾けるプレゼン力を身につける方法

■アフターコロナの時代は情シスの大きな転機になる~チャンスを生かし、今すぐ実践できること~

■目標設定と成功するためのタイムマネジメント「時間管理」について

■システム障害は、「気の流れ」が変わった時に発生しているのではないか

■情シス部門の必須知識! 経営層の理解を得て予算を獲得する方法

■デジタル変革(DX)に求められる人材はなぜ確保できないのか?

■テレワークによるコミュニケーション不足解消と、メンタルヘルスケア

■組織で挑む、ヒューマンエラー抑止(全2話)

■情シス業務の醍醐味(全3話)

■有事に備えよ!(全3話)

■著者紹介■

熱海 徹(あつみ とおる) 氏

1959年7月23日、仙台市生まれ、東京都在住

40年近く日本放送協会 NHK に籍を置き、一貫して技術畑を歩んできた。転勤の数は少ないが、渡り歩いた部署数は軽く10を超えている。その中でも情シス勤務が NHK 人生を決めたと言っても過言ではない。入局当時は、放送マンとして番組を作るカメラマンや音声ミキサーに憧れていたが、やはり会社というのは個人の性格をよく見ていたんだと、40数年たった現在理解できるものである。20代の時に情シス勤務をしたが、その後に放送基幹システム更新、放送スタジオ整備、放送会館整備、地上デジタル整備等、技術管理に関する仕事を幅広くかかわることができた。今まで様々な仕事を通じてNHK内の人脈が自分としては最後の職場(情シス)で役に立ったのである。考えてみたら35年は経過しているので当たり前かもしれない。2016年7月には自ら志願して、一般社団法人 ICT-ISAC に事務局に出向し、通信と放送の融合の時代に適応する情報共有体制構築を目標に、放送・通信業界全体のセキュリティ体制整備を行った。ここでも今までの経験で人脈を作ることに全く抵抗がなかったため、充実した2年間になった。私の得意なところは、人脈を作るテクニックを持っているのではなく、無意識に出来ることと、常に直感を大切にしているところである。