1. メール誤送信の原因はヒューマンエラー

いよいよ2025年を迎えた。どんな年になるだろうか。今年は「2025年の崖」が訪れる年と言われている。特に情報システム部門では、エンジニアの定年退職などによる人員不足や技術継承問題で、メンテナンスができないシステムを抱える企業が増え、既存システムの維持管理が難しくなるおそれがある。結果として、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が妨げられ、IT産業の中で遅れを取る企業が多く出ると予想されている。そして、企業の競争力や経済的安定性に悪影響を及ぼすことが懸念されている。既に企業間の格差はAI活用の有無で顕著に現れているのではないだろうか。この問題の詳細については、今後のコラムで紹介したい。

さて、『2025年』の1本目となる今日のコラムでは、メール誤送信対策についてお話ししたい。情シスの役割がますます重要になる今だからこそ、改めて日常の業務で起こりうるリスクは最小限に抑える必要がある。コストをかけずに個人でできる方法と、確認ツールの利用について解説する。

メール誤送信は、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の基準の下で大きな問題となり得るが、事故件数は一向に減っていない。特に個人情報や企業秘密が含まれていると法的な問題や信用失墜につながるおそれがある。では、どのような対策が有効なのだろうか。

以前、ヒューマンエラー低減の取り組みについてコラムで紹介した※が、メール誤送信の多くは、送信アドレスの記述ミスや、誤った宛先に送ってしまうケースであり、人間の操作上のミスが原因である。これらもヒューマンエラーの一種と分類していいだろう。

※過去コラム「 ヒューマンエラーの発生をゼロに近づける視点 」「 組織やチームで取り組むヒューマンエラーの抑止術 」参照

リモートワーク環境が増えたため、重要なメール操作でも社員による複数チェックが難しくなっている。これだけが原因とは言えないが、確認不足による誤送信が多いのは事実である。どんな場所であっても、たとえ1人であろうと、送信前に確認を十分に行っていればミスは防げる。

メール誤送信の主な要因について考えてみると、ミスを起こす共通点が見えてくる。

以下に主な特徴を挙げる。

- 送信先に早く送りたいがために慌てて対応し、送信前の確認作業を省略した。

- アドレス帳から選択する際、名前だけで判断し、ドメイン(会社名)の確認を怠った。

- メール返信で「全員に返信」を選ぶ際、CCの中に誰が含まれるか確認しなかった。

- メールシステムに誤送信を防ぐ機能を設定していないため、送信先のアドレスが外部の人か判別できず、誤送信してしまった。

- 送信直後の送信取り戻し機能を使っていない。

- メール送信前の確認プロセスや、機密情報を送信する際の二重チェックを行っていない。

誤送信は「慌てている時」に発生することが多い。これが共通点である。

誰しも急いでメール操作をすることがあるだろう。仕事を終える時、メールを送信してすぐにPCを閉じる人もいるのではないだろうか。今後はすぐにPCを閉じるのではなく、送信が正常に行われたか確認してからPCを閉じてほしい。送信エラーが発生する場合もあり、送信アドレスのスペルミスや相手の勤務状況(休日)によってはメールが正常に届かないケースがあるからだ。

メール誤送信で機密情報を間違って送信することは、大きな事故につながる。

具体的な事故事例を紹介しよう。

同じメンバーと何度もメールのやり取りをしていたため、安心して「全員」に返信した。しかし、そのメールには機密情報のファイルが添付されていて、他の会社にも同時に送ってしまい、情報漏えいの事故につながった。原因は、CCのユーザ名だけを確認し、@マーク以下のドメイン確認を怠ったことにある。これは慣れからくる確認不足であり、人間はルーチン化されると見落としやすくなる傾向がある。別の言い方をすると確認の省略である。

この事例のポイントは、送信前に宛先の確認を怠ったことであるが、普段やり取りしている相手に対して、毎回ユーザ名の確認を徹底するのは難しい。このような場合には、誤送信を防ぐ確認ツールを導入すべきだ。本当に送信してよい相手かを確認でき、ミスを防ぐことができる。この機能は非常に有効であり、慌てて送信ボタンを押してしまうミスを大幅に減らしてくれる。便利なツールを使って「ひと手間」をかけ、「ひと呼吸」おくことが大切である。人間の確認作業と便利ツールを併用することが、メール誤送信を防ぐ重要な対策となる。

2. メール誤送信の原因が確認不足である場合、どうしたら改善できるか

メール作成から送信までは、どんな場所でも行える。しかし、送信ボタンを押さない限りは文書作成や添付ファイルの準備だけに留まり、事故とは無関係である。例えば通勤中の電車内や休憩中にどこでも作業はできるが、その場合は一時保存機能を使い、メール送信前に確認を行うプロセスを含めることが大切である。

特に機密情報を添付するメールでは、送信前に確認のチェックリストを活用してほしい。会社のオフィス内であれば同僚や上司に確認を依頼できるが、リモートワークなど1人で作業する場合はリスクが伴うため、チェックリストを利用するなど何らかの対策を取る必要がある。誤送信の原因の多くは、急いでいることや慌ててメール送信ボタンを押してしまうことにある。

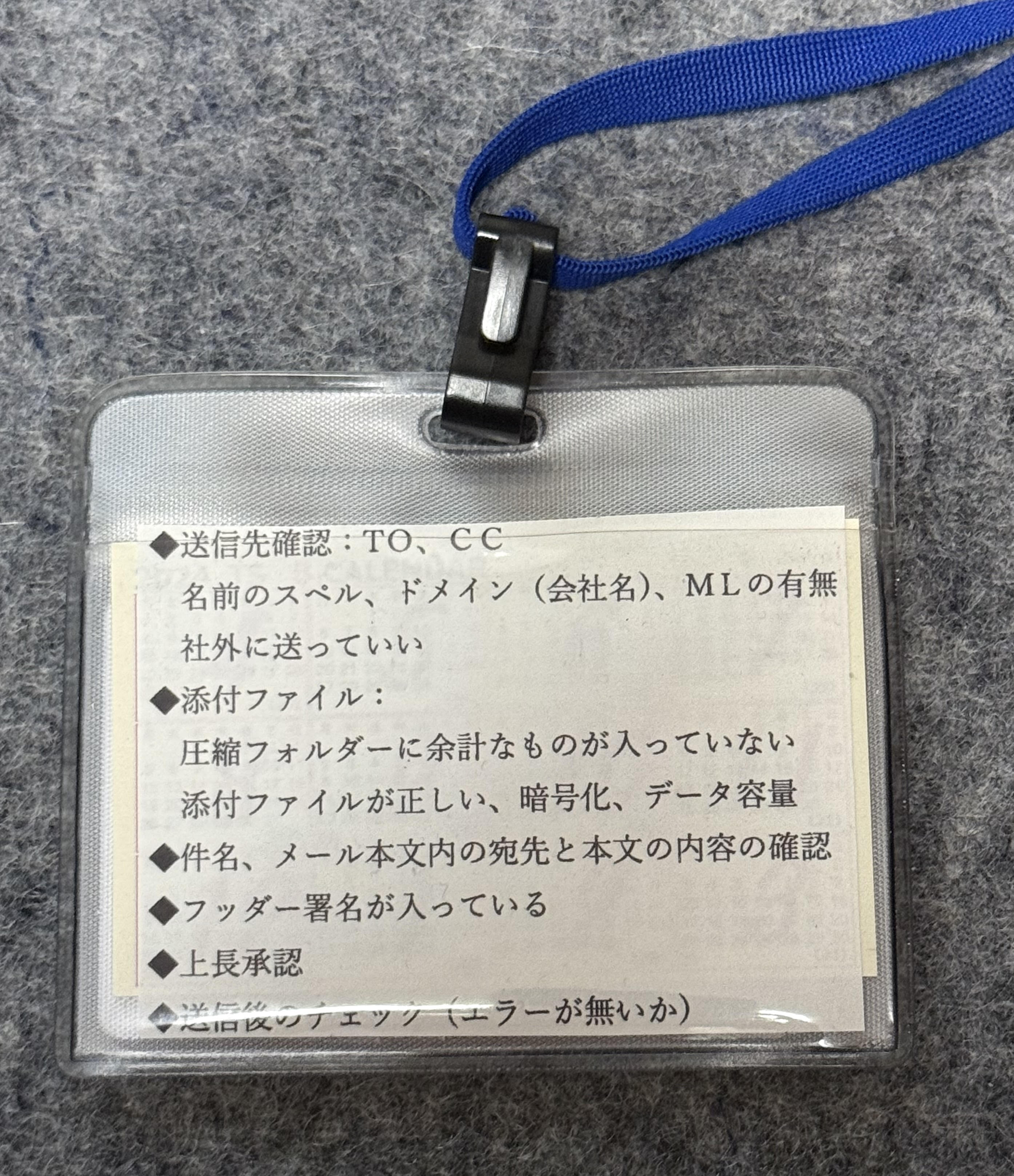

私が行っている対策を紹介しよう。社員カード(ICカード)を首にかけている人も多いのではないだろうか。その社員カードフォルダーの中に、メール送信前に確認すべき項目のリストを印刷して入れている。メール送信前には、カードフォルダーを裏返しにして確認リストを見ながら最終チェックを行うのである。一見アナログで取るに足らない対策に感じるが、実は送信前にこの「声に出して」チェックすることが非常に有用なのである。もちろん、大きな声でなくてもよいが、目で確認するだけでなく、実際に声に出して読むことが重要である。

送信ボタンを押す前に、以下の点を確認している。- 送信先確認:TO、CC

名前のスペル、ドメイン(会社名)、MLの有無

社外に送っていい。 - 添付ファイル:

圧縮フォルダに余計なものが入っていない。

添付ファイルが正しい、暗号化、データ容量 - 件名、メール本文内の宛先と本文の内容の確認

- フッダー署名が入っている。

- 上長承認

- 送信後のチェック(エラーが無いか)

【参考】社員カードフォルダーの裏側、あくまでも自分で考えたものだ。

【参考】社員カードフォルダーの裏側、あくまでも自分で考えたものだ。何度も言うが、確認する際には文字を「見る」だけではなく「読む」ことが重要である。一見確認したつもりでも、文字を見ているだけでは頭に入っていないことがあるからだ。文字を読む「ひと手間」をかけることが、ミスを発見するために役立つ手段である。社員カード(ICカード)はリモートワーク時、カバンに入れっぱなしのこともあるだろうが、機密情報を添付する重要なメールの送信ボタンを押す前には、ぜひ取り入れてほしい。

3. メール誤送信対策はコストをかけずにできる

急いでいる時ほどミスが起きやすいことは誰もが理解している。どうしたら誤送信のリスクを減少させることができるのか考えてみる。

サイバー攻撃で感染する多くの場合は、不審メールのURLをクリックしてしまったためにウイルスが侵入し感染が始まる。しかし、ゆっくり読んでみると意外にメール内容の不自然さに気付くことが多い。感染者の多くは慌ててメール内のURLから入ってしまっている。これはメール本文をしっかり読んでいないことが原因である。

不審メールの開封とメール誤送信には、共通の原因がある。それは慌てていたり急いでいたりする時に発生することである。ではどうすれば慌てずにメール誤送信を防ぐことができるのか紹介したい。以下はコストをかけずに、かつ非常に簡単に行える方法である。

それは、メール本文を作成したら必ず一時保存することである。要するに、メールを書き終えた後すぐに送信せず、一度下書きとして保存しておく。返信時間は多少遅れるが、再度メールを見直すことで誤字を発見したり、文章を手直ししたりするメリットがある。少し時間をおけば冷静になり、落ち着いて確認できる。意外にミスを発見できるので試してほしい。

メール受信に関しても、片っ端から開封するのではなく、件名を見て怪しいと思った場合は「後で開封確認」のフォルダを作成、一度そこに移し、後で確認する。

このように自分で時間と余裕を作り内容を確認すれば事故を防げると考えている。ただ、人間はミスをする生き物であり、うっかり勘違いすることもある。ここでメール操作のミスを防ぐ確認ツールを使用することが重要である。メールクライアントには、内蔵された受信者確認ツールやプラグインを利用して誤送信を防止する仕組みがある場合が多い。是非、コストをかけずにできる方法と誤送信対策ツールを併用して、誤送信の対策を講じてほしい。

4. 情報システム部門が行うべき対策

メール誤送信による情報漏えいを防ぐためには、個々の社員によるチェックが重要である。しかし、各自に任せるだけではなく、組織全体での運用体制やチェック体制の構築、ルールの策定が必要である。誤送信を完全に防ぐことは難しいが、システム的な防止対策を追加することも検討すべきである。

- 対策案

- 教育とトレーニング:

・定期的にメールの正しい送信方法や注意点に関する研修を実施する。

・新入社員にも教育を徹底し、全社員に周知させる。 - 送信前確認ウインドウの導入:

・送信前に確認ウインドウを自動的に表示する機能を追加する。 - ツールとプラグインの活用:

・受信者確認ツール:送信前に受信者リストを確認するツールを導入する。

・ファイル添付確認ツール:添付ファイルの内容を確認する機能を追加する。

・誤送信取り消し機能:送信後一定時間内であれば取り消し可能な機能を活用する。

5. まとめ

多くの人が宛先を間違えたり、異なるファイルを添付してしまったりする経験があるだろう。軽いミスで済むこともあるが、大きなトラブルに発展することも少なくない。個人情報や機密情報が漏えいし、会社の信用を損なうこともあり得る。

情報漏えいを防ぐためには、個々の社員がチェックするだけでなく、組織全体で運用体制やチェック体制を構築し、ルール化する必要がある。しかし、それだけでは不十分であり、ツールによる対策も求められる。適切なメール誤送信対策は、組織や取引先、社員を守ることにつながる。

もし不幸にもメール誤送信が発生した場合、関係する部署と社員だけを責めるのではなく、誤送信の原因を究明し、再発防止策を考えることが重要である。社員同士だけでなく、関係部署のグループマネージャーも交えてミーティングを開催し、そこで見つかった対策を各部署へ連携し、共通の施策として再発防止に取り組むことが必要である。このような取り組みによって、会社の信頼も一段と高まるであろう。

<< 関連コラムはこちら >>

■年末年始のサイバー「特異日」に備える! 侵害調査で明らかにする脆弱性とその対策

■情シスが取り組むべき災害BCPとIT-BCP~サイバーインシデントへの「備え」を考える~

■サイバー攻撃から会社を守る ~セキュリティ対策トレーニング(訓練)のススメ~

■情シスはAIをいち早く活用して、新たなビジネスチャンスを生み出そう

■ベテラン情シスの知識・経験を会社としてどう継承すべき? ノウハウ継承の4つのアイディア

■初めてPoCを任された情シスへ伝えたい、成功のための事前準備とは?

■「報・連・相」では相談が肝心!情シス職場の風通しを良くする相談のコツ

■サイバー事故を防ぐセキュリティ研修のコツとは? 現場を巻き込むひと工夫が決め手!

■プロジェクト成功の秘訣とは? 情シスがPDCAの「Do」を意識して対応すること

■情シスは生成AIツールをどう使うべき? 失敗談から考えるビジネスへの活用法

■プレゼン資料作成スキルを上げる! 情シスの話が伝わる構成力を身につける方法

■情シスに伝えたい!IT専門用語をわかりやすく説明するには?

■気をつけたいシャドーIT! 情シスは「危険性の周知」と「管理の強化」を進めよう

■情シス不足解消策は採用のみにあらず! 組織内からできること

■ITシステムを守る「サイバーBCP」で情シスがすべき4つの対策

■情シスはDXを考えていく上で、一体、何をすればいいのか?

■情シスを悩ませるルールの違反や形骸化…「記憶」から「記録」で動く組織へ

■情シスの人材確保は難しい…増大する業務負荷を乗り越えるヒント

■リスク事例で読む、情シスにしかできないITのリスクマネジメント

■Withコロナで気がついた、テレワークの継続を前提とした将来の情報システム運用

■情シスに求められるスキル! 聞き手が耳を傾けるプレゼン力を身につける方法

■アフターコロナの時代は情シスの大きな転機になる~チャンスを生かし、今すぐ実践できること~

■目標設定と成功するためのタイムマネジメント「時間管理」について

■システム障害は、「気の流れ」が変わった時に発生しているのではないか

■情シス部門の必須知識! 経営層の理解を得て予算を獲得する方法

■デジタル変革(DX)に求められる人材はなぜ確保できないのか?

■テレワークによるコミュニケーション不足解消と、メンタルヘルスケア

■組織で挑む、ヒューマンエラー抑止(全2話)

■情シス業務の醍醐味(全3話)

■有事に備えよ!(全3話)

■著者紹介■

熱海 徹(あつみ とおる) 氏

1959年7月23日、仙台市生まれ、東京都在住

40年近く日本放送協会 NHK に籍を置き、一貫して技術畑を歩んできた。転勤の数は少ないが、渡り歩いた部署数は軽く10を超えている。その中でも情シス勤務が NHK 人生を決めたと言っても過言ではない。入局当時は、放送マンとして番組を作るカメラマンや音声ミキサーに憧れていたが、やはり会社というのは個人の性格をよく見ていたんだと、40数年たった現在理解できるものである。20代の時に情シス勤務をしたが、その後に放送基幹システム更新、放送スタジオ整備、放送会館整備、地上デジタル整備等、技術管理に関する仕事を幅広くかかわることができた。今まで様々な仕事を通じてNHK内の人脈が自分としては最後の職場(情シス)で役に立ったのである。考えてみたら35年は経過しているので当たり前かもしれない。2016年7月には自ら志願して、一般社団法人 ICT-ISAC に事務局に出向し、通信と放送の融合の時代に適応する情報共有体制構築を目標に、放送・通信業界全体のセキュリティ体制整備を行った。ここでも今までの経験で人脈を作ることに全く抵抗がなかったため、充実した2年間になった。私の得意なところは、人脈を作るテクニックを持っているのではなく、無意識に出来ることと、常に直感を大切にしているところである。