ナレッジは「知識」や「知見」を意味し、企業においては財産ともいえるものです。近年、企業内に蓄積された知識やノウハウを効果的に管理し、活用するための取り組みとして「ナレッジマネジメント」が注目されています。

この記事では、ナレッジマネジメントを実践するための枠組みや方法、ナレッジベースとの関連などについて解説します。

ナレッジマネジメントは企業の知識を最大限に活用するための仕組み

企業の競争力向上や業務効率化を考えるとき、ナレッジマネジメントへの取り組みは欠かせません。ナレッジマネジメントとは、企業が持つ知識やノウハウを体系的に整理し、組織全体で最大限に活用するための仕組みです。

近年、人材の流動化が進み、個々の従業員が持つナレッジは企業内にとどまりにくくなっています。そのため、ナレッジを適切に管理することが、企業の競争力向上や業務の効率化につながるという考え方が重要視されるようになりました。

また、ITを用いてデータと知識を活用する仕組みの整備は、企業の成長に欠かせないDXを進める上でも欠かせない要素です。このことから、ナレッジマネジメントを通じた組織内の知識の効率的な活用が、イノベーションの創出や競争力強化にもつながるとして注目されています。

ナレッジマネジメントに欠かせないナレッジベース

ナレッジマネジメントと似た言葉に、「ナレッジベース」があります。ナレッジベースとは、組織内での知識を共有するためのデータベースのことで、ナレッジマネジメントを実践するために欠かせない基盤です。

ナレッジベースは、単一のツールを指す場合もありますが、多くの場合、複数のツールを組み合わせることで構築する、知識共有と活用のための仕組み全体を指します。企業独自の知識や情報を体系的に整理・蓄積し、従業員が必要なものを素早く検索・活用できるようにしたものがナレッジベースです。

ナレッジベースを構築することによるメリットには、下記のようなものがあります。

- <ナレッジベースを構築するメリット>

-

- 情報の一元管理:散在していた知識や情報を集約し、効率的に管理できる

- 検索性の向上:必要な情報にすぐにアクセスでき、業務効率が向上する

- 知識の継承:ベテラン社員のノウハウを蓄積し、若手社員へ継承しやすくする

- 部門間での知識共有:部門を越えた共有が可能になり、新たな価値創造につながる

ナレッジベースについては、下記の記事をご覧ください。

ナレッジベースとは?活用例や構築するためのツールを紹介

ナレッジマネジメント実践のためのSECIモデル

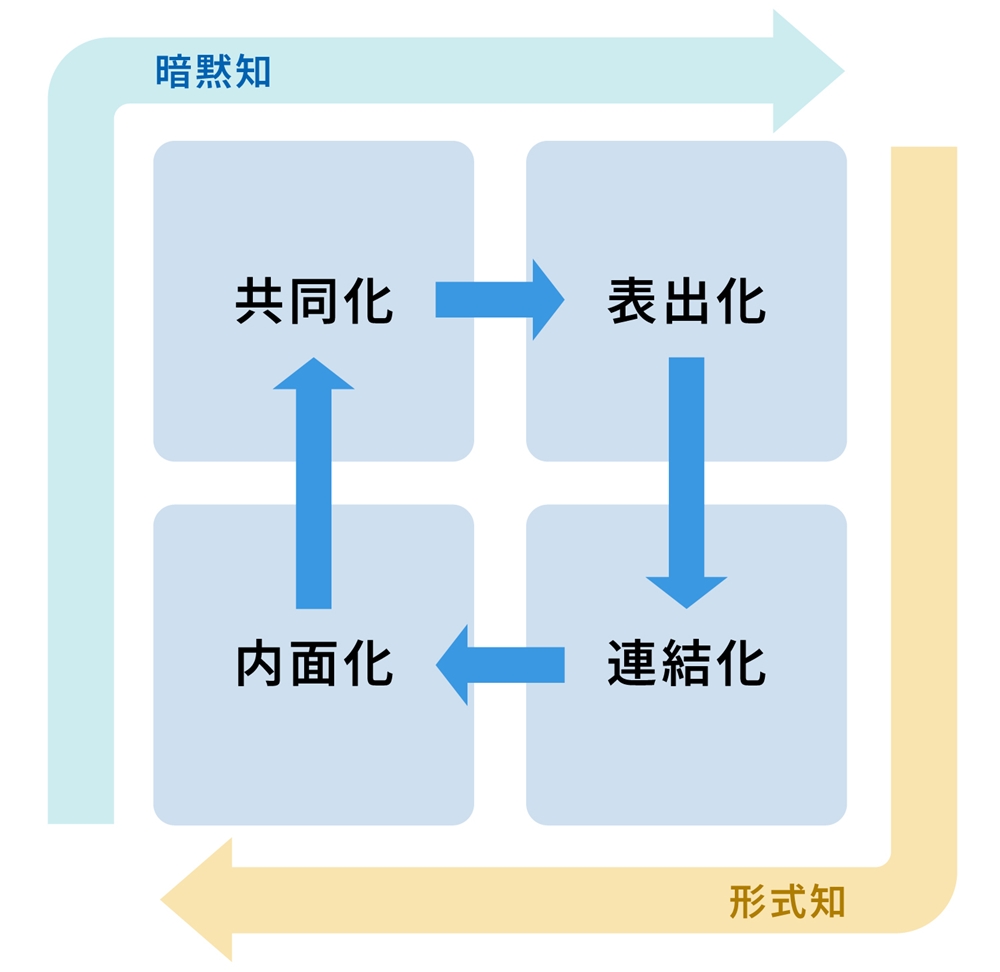

ナレッジマネジメントの基本的な枠組みとしてよく知られているのが、一橋大学名誉教授であった野中郁次郎らが提唱した「SECI(セキ)モデル」です。このモデルは、組織内の知識創造と共有のプロセスを体系化し、効果的な知識活用を促進することを目的としています。

ここでは、SECIモデルを導入する上で重要となる「4つのプロセス」と「4つの場」について解説します。

4つのプロセス

SECIモデルの核心は、ナレッジの可視化のために「暗黙知」を「形式知」に変換することです。

暗黙知とは、経験やスキルにもとづく知識で、言語化が難しいものを指します。例えば、職人の技術や営業のコツなどが該当します。

これに対して形式知は、言語化されて文書やデータとして整理され、再利用や共有がしやすい状態になった知識のことです。マニュアルやガイドライン、社内FAQなどがこれにあたります。

SECIモデルでは、暗黙知と形式知を循環させ、知識を組織的に活用するプロセスを、次の4つの段階に分けて説明しています。

- <SECIモデルの4つのプロセス>

-

- 共同化:暗黙知を共有し、経験を通じて伝える段階。OJTやメンター制度、チームでの共同作業などが該当します。

- 表出化:暗黙知を言語化・文書化し、形式知として蓄積する段階。マニュアル作成、ナレッジベースへの登録、会議での議論などが該当します。

- 連結化:異なる形式知を組み合わせ、新たな知識を生み出す段階。データ分析を活用した新戦略立案、複数の部署の情報を統合した包括的なマニュアル作成などが該当します。

- 内面化:形式知を実践に活かし、新たな暗黙知として蓄積する段階。研修で得た知識を業務で応用したり、マニュアルにもとづいた作業をする中で、効率や品質を改善するアイディアを思いついたりすることが該当します。

これらのプロセスを繰り返し実施することで、組織全体の知識レベルが向上し、イノベーションの創出や競争力の強化につなげられます。

4つの場

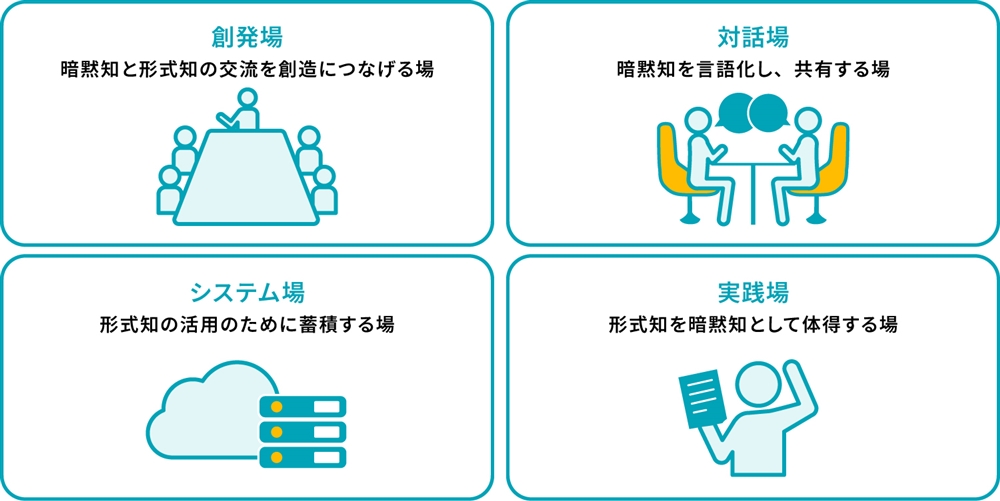

SECIモデルを効果的に活用するには、企業が知識共有のための4つの場を整備することが重要です。ここでいう場には、リアルな場所だけではなく、仮想的なスペースも含まれます。

- <SECIモデルの4つの場>

-

- 創発場:暗黙知と形式知の交流を創造につなげる場。ブレインストーミングや創造的な会議などが該当します。

- 対話場:暗黙知を言語化し、共有する場。1on1ミーティングやワークショップなどが該当します。

- システム場:形式知の活用のために蓄積する場。ナレッジベースやオンラインストレージなどが該当します。

- 実践場:形式知を暗黙知として体得する場。研修やシミュレーション演習などが該当します。

企業がこの4つの場を意識的に設けることで、ナレッジマネジメントの実践をより効果的に進めることができるでしょう。

ナレッジマネジメントにおけるシステム場の具体例

ナレッジマネジメントを実践するための4つの場の中でも、企業が整備する必要が高いのは「システム場」です。FAQ、業務手順書、成功事例などをナレッジベースとして一元管理したものはシステム場として機能し、組織内の知識を即座に活用できるようになります。

それぞれの企業や組織にマッチしたナレッジベースを構築するためには、適切なデジタルツールの選定と導入が効果的です。

デジタルツールの例としては、社内WikiやFAQシステム、社内SNS、チャットツール、生成AI型チャットボットなどが挙げられます。これらを活用することで、ナレッジの収集やナレッジベースの構築にかかる労力が飛躍的に軽減できるだけでなく、ナレッジの共有も推進しやすくなるでしょう。

また、ドキュメント管理に活用されるオンラインストレージも、システム場のひとつです。オンラインストレージはアクセス権限の細かな設定が可能で、文書のバージョン管理やリアルタイムでの共同編集もできるため、セキュアかつ効率的にドキュメントを共有できます。リモートワークや海外勤務などでも、場所・時間を問わずアクセスが可能です。

ナレッジマネジメント実践のためのデジタルツールの導入ステップ

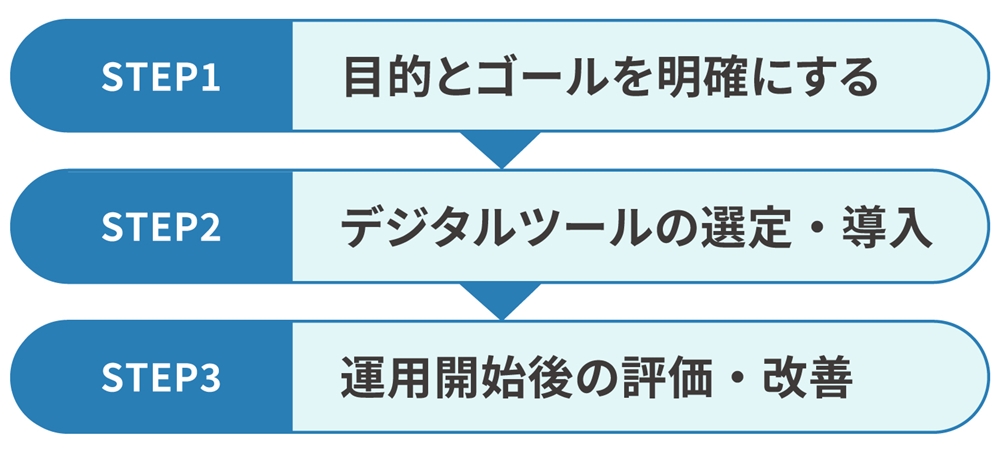

ナレッジマネジメントの実践には、デジタルツールの導入が欠かせません。ここでは、デジタルツールを導入するための具体的なステップをご紹介します。

1. 目的とゴールを明確にする

デジタルツール導入前に必要なのは、各部署の課題を洗い出し、導入の目的を明確にすることです。さらに、どの情報を管理するのか、誰が責任を持つのかを明確にし、具体的な導入計画とゴールを策定します。

また、この段階で経営層や各部門の責任者との合意形成を図っておくことで、スムーズに導入を進められるでしょう。

2. デジタルツールの選定・導入

目的に合わせて、ナレッジ管理システム、FAQシステム、社内SNS、生成AI型チャットボットなど、適切なデジタルツールを選定して導入します。

デジタルツールの導入に際しては、運用ルールを設定し、各部門の役割分担を決めて運用体制を構築することも大切です。

また、最初は特定の部署で導入し、問題点を洗い出してから全社へ展開するなど、スモールスタート方式を採用するとスムーズです。

3. 運用開始後の評価・改善

デジタルツールの運用を開始したら、利用状況のデータを定期的に分析します。アクセス数、検索頻度、ユーザー満足度などの指標を測定し、ツールの有効性を評価しましょう。

この段階からは、ユーザーからのフィードバックを活かして、ナレッジベースの構造や検索性を継続的に改善することが重要です。定期的な見直しと更新により、常に最新かつ有用な情報を提供し続けることができます。

生成AIを活用したナレッジマネジメントについては、下記の記事をご覧ください。

生成AIでナレッジマネジメントを効率化!活用方法と注意点を解説

ナレッジマネジメントに生成AI型チャットボットを活用しよう

企業の知識を最大限活用するには、ナレッジマネジメントへの理解とその実践が欠かせません。現在では、生成AI型チャットボットなどのデジタルツールの活用により、ナレッジベースの構築と活用を容易に進めることができるようになっています。

ソフトクリエイトが提供する

Safe AI Gateway

は、企業が生成AIを安全・簡単に利用できるように開発したサービスです。企業ごとに安全な専用環境を作ることで、セキュアな生成AI活用を実現します。また、自社データを利用した生成AI型のチャットボットを、自社で簡単に作ることが可能です。

Safe AI Gateway をご検討中の企業様は、まずは無料トライアルで導入前の不安を解消してはいかがでしょうか。2週間の無料トライアルは、下記のリンクからお申し込みください。