企業内外の知識を集約し、効率的に共有・活用するためにおすすめの「ナレッジベース」。この仕組みを企業や組織内に構築することで、業務効率化や競争力の向上など、さまざまな効果が期待できるでしょう。

この記事では、ナレッジベースの基本的な概念や業務への活用例、ナレッジベースを構築するためのツールなどについてご紹介します。

ナレッジベースは、業務効率化に欠かせないデータベース

ナレッジベースは、企業の業務効率化や競争力強化に欠かせないデータベースとして注目されています。

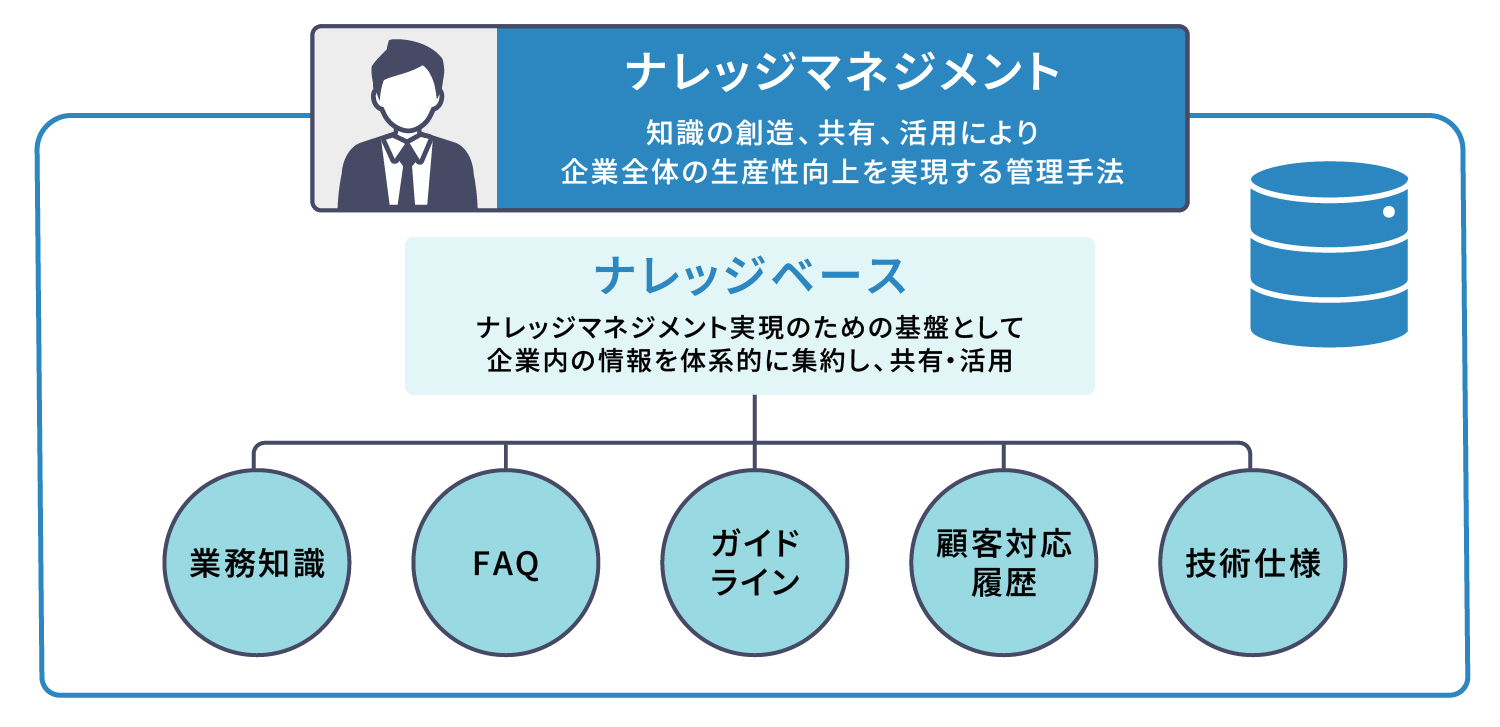

企業には、業務知識、FAQ、ガイドライン、顧客対応履歴、技術仕様など、多岐にわたる情報が存在します。これらの情報を体系的に集約・整理し、共有や活用ができるようにしたものがナレッジベースです。

情報を可視化してナレッジベースに蓄積し、検索可能な状態にすることで、社内の誰もが必要なときに必要な情報にアクセスし、ビジネスに活用できるようになります。

ナレッジベースと似た言葉に「ナレッジマネジメント」がありますが、両者は異なる概念です。

ナレッジマネジメントは知識の創造、共有、活用により企業全体の生産性向上を実現する管理手法を指します。一方のナレッジベースは、そのナレッジマネジメントを実現するための基盤となる仕組みです。

ナレッジベースが必要とされる理由

終身雇用制の崩壊に伴い、近年、人材の流動性が加速しています。定年まで1社にいるのが当たり前であった時代には、ベテラン従業員から中堅、若手へと技術が継承され、経験値を積むことができました。

ところが現代では、人材の流動とともに、技術や経験の継承が難しくなっています。このことが、ナレッジベースが必要とされる大きな理由です。

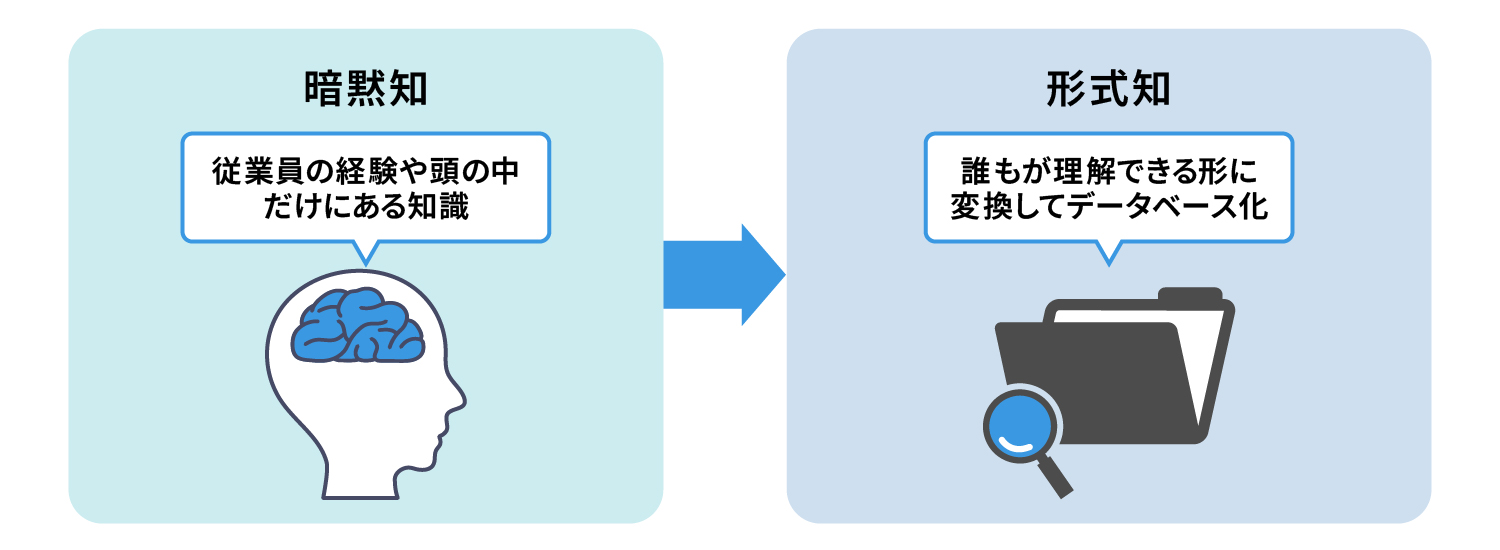

ナレッジベースは、従業員の経験や頭の中だけにあって表出化されていない「暗黙知」を、誰もが理解できる「形式知」に変換してデータベース化したもの。これを活用すれば、従業員は蓄積された経験や情報に、いつでもアクセスできるようになります。

グローバル化や技術革新のスピードが加速する中、組織内の知識へのアクセスを効率化することは、企業の競争力を維持・向上させるためにも重要です。ナレッジベースは、業務効率化と競争力の強化という課題を解決するために、不可欠な要素といえるでしょう。

ナレッジベースが構築できるツール

ナレッジベースは、さまざまなツールを使って構築が可能です。ここでは、その主なツールの種類と特徴をご紹介します。

クラウドストレージ

クラウドストレージはインターネットを介してデータやファイルを保存・管理するサービスで、 Google ドライブや SharePoint が代表的です。このストレージ上に既存の文書や資料を格納し、チームメンバー全員がアクセスできる環境を作ることで、簡易的なナレッジベースとして利用できます。

この方法のメリットは、利用開始が迅速で、既存のインフラとも連携しやすいこと。半面、データベースとしての検索性はさほど高くありません。大量の文書が蓄積されるほど、必要な情報を見つけるのに時間がかかる可能性があります。

社内Wikiサイト

社内Wikiサイトは、複数のユーザーが共同でページを作成・編集できるプラットフォームです。自社で構築するか、ベンダー製のWikiツールを利用する方法があります。

この方法を用いれば、情報の階層構造を柔軟に作成し、リンクを通じて関連情報にアクセスしやすいナレッジベースを構築できます。また、編集履歴の管理や、権限設定による情報アクセスの制御も可能です。

一方で、情報を適切に整理分類するなどのメンテナンスが必要で、これを怠るとナレッジベースとして使いづらいという問題が生じやすくなります。特に、古い情報や誤情報が混在すると、ナレッジベースとしての品質が低下し、活用が進まなくなるので注意しましょう。

クラウド型のナレッジ管理ツール

クラウド型のナレッジ管理ツールとは、インターネットを介して提供されるソフトウェアやシステムで、情報を一元管理できるものです。 kintone や flouu などが知られています。

多くのツールは、使いやすいインターフェースと強力な検索機能を備え、効率的なナレッジ管理を可能にします。製品によっては、プロジェクト単位で情報を整理する、あるいは Slack や Teams などのコミュニケーションツールと連携して、アクセスしやすい環境を作ることも可能です。

一方で、インターネット接続が必須であるため、通信障害時には利用できなくなるかもしれません。また、データがクラウド上にあるため、セキュリティ対策はベンダー側に委ねられる点に注意が必要です。

生成AIを活用したナレッジベース

生成AIを活用すると、自社で保有しているマニュアルやガイドラインなどの既存データから生成AIが適切なものを抽出するといった、新しいタイプのナレッジベースを構築できます。

また、生成AI型チャットボットを、ナレッジベースとして活用することも可能です。生成AIを活用して社内問い合わせシステムを整備すれば、従業員はチャットによる自然な会話を通じて、社内の膨大な情報から必要なものをいつでも簡単に引き出すことができます。

一方で、生成AIを活用するには、最適な生成AIツールの選定や目的に合致した最適化、適切なデータの準備といった作業が必要です。また、生成AIの回答の正確性や信頼性を維持するためのモニタリングや検証も行う必要があります。

ナレッジベースの活用例

ナレッジベースは、企業のさまざまな業務に活用できます。ここでは、具体的な活用例を見ていきましょう。

社内向けチャットボット

チャットボットをナレッジベースとして活用すると、知識や情報へのアクセスが容易になります。利用者は、チャットボットとのテキストによる会話を通して、正確な回答を簡単に手に入れることができます。

特に、生成AI型チャットボットの場合、自然な会話のように質問すれば、回答を得られるのがメリットです。定型的な質問だけではなく、ある程度曖昧な質問に対しても柔軟に回答できるため、質問を繰り返すことで求めている情報にたどり着くことができます。

社外向けFAQ

ナレッジベースを社外向けのFAQとして構築することも可能です。例えば、製品の使用方法やトラブルシューティングに関するナレッジベースを社外向けFAQとして整備し、企業サイトに組み込むと、顧客が問題を自己解決できるコンテンツが実現します。

ナレッジベースを用いた社外向けFAQは、顧客にとって利便性が高く、企業や製品に対する評価向上につながるほか、問い合わせ件数の減少も見込まれ、社内の業務効率化にも役立つでしょう。

社内トレーニングツール

ナレッジベースを、社内トレーニングツールとして新人研修やスキルアッププログラムに活用することも可能です。

従業員は、ナレッジベースを利用することで体系的に学習でき、目的に応じた応用学習もできるようになります。このことにより、トレーニングや研修の手間・時間を削減し、人材育成のコストを抑えることが可能です。

ITサポート記録

ITサポートの記録をナレッジベースとして活用する方法は、ITサポート部門の効率化に有用です。サポートエンジニアが過去のトラブルシューティング事例や解決手順を迅速に参照できるようになり、スムーズなサポート体制を整備できます。サポート品質の向上にもつながるでしょう。

また、蓄積された情報を分析することで、あらかじめ対策すべき課題の洗い出しも可能です。これを利用した、予防的なITサポートも提供できます。

ナレッジベースの効果を最大化する方法

ナレッジベースの効果を最大限に引き出すには、適切なシステムの構築と運用が不可欠です。最後に、効果を最大化するための方法について解説します。

アクセスしやすさに配慮して構築する

ナレッジベースの効果を最大化するためにまず大切なのは、従業員がアクセスしやすい環境を構築することです。社内向けポータルサイトや Slack 、 Teams といった、日常的に従業員が業務で使っているツールとの連携を検討するのがおすすめです。

なお、ナレッジベースには、検索のしやすさも欠かせません。ツールを利用する場合は、全文検索エンジンを組み込むと、必要な情報を素早く見つけられるようになります。

データを構造化する

データを単に収集するだけでなく、適切に構造化するとナレッジベースを構築しやすくなります。データの構造化とは、情報を体系的に整理し、定められた形式や構造に従ってデータを整理することです。

例えば、カテゴリーやタグなどの情報を付与すれば検索性を高められ、情報の把握や取捨選択も容易になります。

利用状況を可視化できるツールを選ぶ

ナレッジベースを構築するツールは、利用状況が簡単にわかるものを選ぶといいでしょう。利用状況を可視化する機能を備え、管理画面などから確認できるツールがおすすめです。利用状況を分析することで、どの情報がよく利用されているかを把握し、ナレッジベースの最適化を進めることができます。使われないデータばかりを充実させてしまうことを防ぎ、本当に必要な情報の蓄積に注力できます。

更新しやすいツールを選ぶ

ナレッジベースの更新が容易であるかどうかも大切なポイントです。ナレッジベースの効果を最大化するには、利用状況やフィードバックを定期的に確認し、必要に応じて情報を追加・更新する作業が欠かせません。更新のしやすさは、効果の向上に直結します。

更新しやすいツールを選んで情報の鮮度を保ち、常に最新かつ有用な情報を提供し続けることで、ナレッジベースの信頼性と有用性を維持し、長期的効果を得ることができます。

生成AIを活用して、効果的なナレッジベースを構築しよう

ナレッジベースは、企業や組織の知識を効率的に管理・共有するための強力なツールとして活用可能です。特に、生成AIを用いる方法は、ナレッジベースの構築にかかる時間とコストを削減する効果が期待できると同時に、企業内外のさまざまな知識・情報の集約と体系的な蓄積を促進させます。

さらに、生成AI型チャットボットと連携すれば、あたかも専門的な知識を持つ人間と話すような感覚で、必要なナレッジをいつでも得られるようになるでしょう。

ソフトクリエイトが提供する Safe AI Gateway は、企業が生成AIを安全・簡単に利用できるように開発したサービスです。企業ごとに安全な専用環境を作ることで、セキュアな生成AI活用を実現します。また、自社データを利用した生成AI型のチャットボットを、自社で簡単に作ることが可能です。 Safe AI Gateway をご検討中の企業様は、まずは無料トライアルで導入前の不安を解消してはいかがでしょうか。1ヶ月の無料トライアルは、下記のリンクからお申し込みください。