生成AIを利用したAIチャットボットは、2022年にChatGPTが登場して以来ますます注目を集め、ビジネスでの利用が進んでいます。日々の問い合わせ対応や、顧客体験の向上に活用されているAIチャットボットですが、実際に導入するにあたってはいくつかのポイントを押さえておくことが重要です。

この記事では、チャットボットにはどのような種類があり、どのような仕組みで動いているのかをご紹介するとともに、企業がAIチャットボットを導入するメリットについて解説します。

AIチャットボットとは、人工知能による対話プログラムのこと

AIチャットボットとは、人工知能(AI)を利用してユーザーと対話するプログラム全般のことを指します。

AIを利用しない従来のチャットボットは「シナリオ型」と呼ばれ、あらかじめ用意されたシナリオやフローチャートに沿って応答するものでしたが、AIチャットボットは大規模言語モデル(LLM)により高度な言語処理能力を備え、臨機応変な会話を行えるものです。

ユーザーの質問に対して自然な言語で応答することが可能なため、問い合わせ品質の向上などを目的に導入する企業が増えています。

AIによるチャットボットの進化

チャットボットの歴史は古く、マサチューセッツ工科大学(MIT)の教授だったジョセフ・ワイゼンバウムが1966年に開発した「ELIZA(イライザ)」が始まりだといわれています。ELIZAはシナリオ型のチャットボットでしたが、人間の問いかけに対してとても自然に答えているように見え、人々に驚きを与えました。

その後、1997年にマイクロソフトが公開した Office97 には、「Officeアシスタント」と呼ばれるチャットボットが搭載されていました。 Excel や Word を開くと、画面の右下に小さなイルカのキャラクターがいたことを覚えている方もいるかもしれません。

また、2011年に発表された iPhone 4S に初めて搭載された Siri(シリ) は、音声を通じたコミュニケーションができることから大きな話題を呼びました。

そして、2022年に登場した ChatGPT が、チャットボットの歴史を大きく変えることになります。従来型のチャットボットと違い、大量の学習データから新たな回答を作り出すことができる ChatGPT は、一方的な情報提供ではなく、ユーザーから投げかけられた質問に対して柔軟に対応し、その都度適切な回答を新たに生成します。

ユーザーとの会話を繰り返すことで学習を重ね、より自然な応答ができるようになるのが、 ChatGPT に代表されるAIチャットボットの特徴です。

AIチャットボットとシナリオ型チャットボットの特徴

チャットボットには、生成AIを利用した「AIチャットボット」と、AIを使わない「シナリオ型チャットボット」が存在します。

ここでは、AIチャットボットとシナリオ型チャットボットの特徴や活用方法の違いをご紹介します。

AIチャットボット:学習したデータをもとに自動的に回答を生成する

生成AIを利用したAIチャットボットは、ユーザーからの質問に対する回答を自動的に生成するのが特徴です。回答の内容は、あらかじめ学習した膨大なデータから統計的に正しそうなものを選択していますが、ユーザーが何度も質問を繰り返すことでさらに学習が進み、精度の高い回答を出力できるようになります。それにより、非定型な質問や、何気ない雑談にも対応できるようになっていきます。

このような特徴から、AIチャットボットはユーザーの質問の意図を正確に把握し、パーソナライズされた対応が必要な「コールセンター」や「ヘルプデスク」での活用に向いているといえるでしょう。

一方で、不適切なデータで学習してしまうと、想定外の回答を生成してしまうリスクもあるため、データのメンテナンスに一定のコストがかかることには注意が必要です。

シナリオ型チャットボット:事前に設定した定型的な回答を提示する

AIを使っていないシナリオ型(ルールベース型)のチャットボットは、ユーザーの質問に対して事前に設定しておいた選択肢を提示する仕組みで、ユーザーは選択肢から該当する回答を選ぶ必要があります。想定される質問と回答のパターンが用意されており、常に同じ回答を提示するため、「よくある質問」や「商品説明」といった定型的な回答が適した領域での活用に向いています。

生成AI型と比べると仕組みがシンプルで、手軽に導入できる点はメリットですが、想定外の質問には対応できません。また、適切な回答を提示するためには、ルールやパターンの定期的なメンテナンスが必要です。

AIチャットボットの仕組み

では、AIを用いたチャットボットは、どのような仕組みで回答を生成しているのでしょうか。ここでは、AIチャットボットが質問をどのように処理し、適切な回答を生成しているのかを解説します。

1. ユーザーが入力した質問を、APIが生成AIへ受け渡す

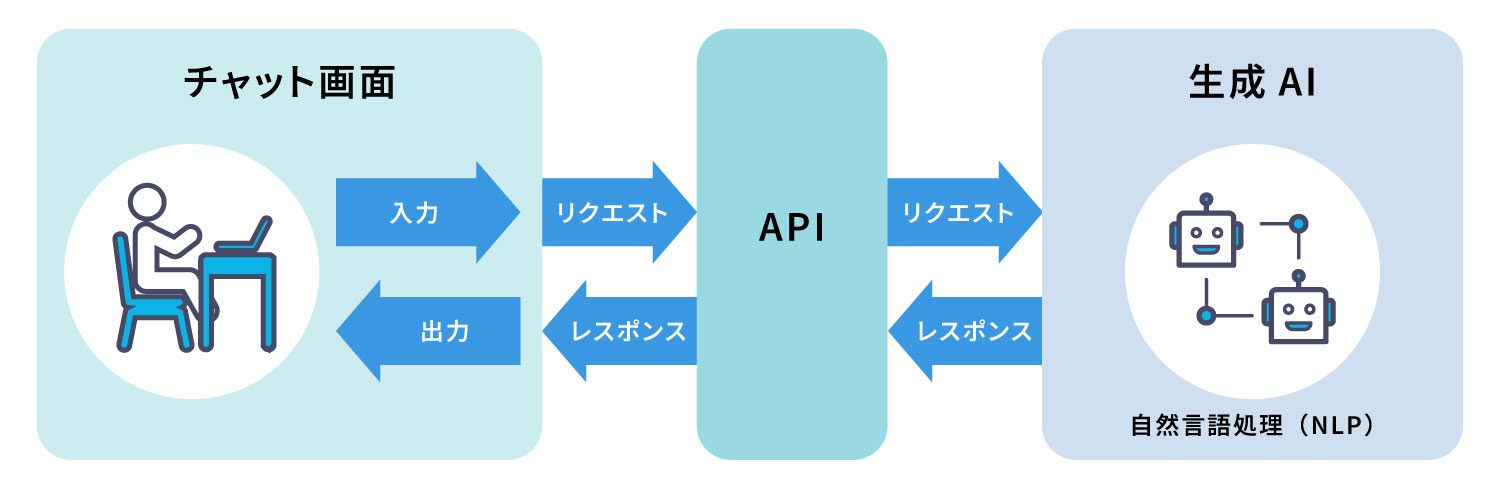

AIチャットボットは、ユーザーの質問を入出力する「アプリケーション」、質問を処理して回答を生成する「生成AI」、アプリケーションと生成AIを連携する役割の「API(Application Programming Interface)」で構成されています。

ユーザーがアプリケーション上で質問をすると、質問はリクエストとしてAPIに送られ、生成AIへと受け渡されます。

ソフトクリエイトが提供する Safe AI Gateway は、生成AIの部分に Azure OpenAI Service を利用するとともに、APIとチャット画面を独自開発しています。

2. 生成AIが質問を解析し、回答を生成する

リクエストを受け取った生成AIは、自然言語処理(NLP)の技術を用いて言葉の意味を解析します。自然言語とは、私たちが普段のコミュニケーションで使っている、日本語や英語のような言葉のこと。これまで、コンピューターに指示を出すためにはプログラミング言語を使う必要がありましたが、NLPの技術が発展したことにより、自然言語での指示が可能になりました。

生成AIは、解析した質問に対する回答を、膨大な学習データにもとづいて生成します。例えば、ユーザーが「新商品の発売日はいつですか?」と質問すると、生成AIは即座に「新商品」や「発売日」というキーワードを分析し、適切な回答を生成します。

しかし、企業ごとの独自データの学習が不十分だと、新商品が何を指すのか特定できません。搭載するAIの種類や性能にもよりますが、定期的なチューニングによって回答の質を保つ必要があるでしょう。

3. 回答がアプリケーションに返され、出力される

生成AIの回答は、レスポンスという形でAPIに受け渡され、APIがアプリケーションに送ります。アプリケーションは、受け取った回答をユーザーに対して出力します。

このように、大量のデータから機械学習を行い、適切な回答を自動的に生成できるのがAIチャットボットの特徴です。

AIチャットボットを導入するメリット

AIチャットボットは非常に優秀なシステムであり、ビジネスで活用すればさまざまな業務の効率化につながります。ここでは、AIチャットボットを導入すると得られる主なメリットについて解説します。

問い合わせ対応の効率化とコスト削減

AIチャットボット導入のメリットのひとつは、「問い合わせ対応の効率化とコスト削減」を実現できることです。24時間365日稼働できるAIチャットボットはユーザーからの問い合わせに即座に対応できるだけでなく、多数の問い合わせに同時対応することも可能です。

そのため、スタッフが直接対応する必要が減り、コールセンターやヘルプデスクの負荷を減らすこともできます。また、人件費だけでなく、採用やトレーニング費用も削減でき、運営コスト全体の低減につながります。

たとえば、製品の使い方など一般的な質問に自動対応することで、スタッフはより高度なサポートや特別な顧客対応に専念でき、全体の対応品質も向上します。

顧客体験向上によるコンバージョン改善

AIチャットボットの導入は、顧客体験の向上とコンバージョンの改善にもつながります。

いつでも問い合わせに対応できるため、顧客の待ち時間を減らし、スムーズなコミュニケーションを提供できます。顧客からすれば、「電話がつながらない」「対応時間が限られている」といったストレスがなく、いつでも必要な情報を得ることができ、顧客体験が向上します。

企業の側から見ても、ちょっとした疑問をウェブサイト上などで解決できずに離脱してしまうリスクを減らせるため、コンバージョンの改善につながるでしょう。

蓄積されたデータの分析と活用

生成AIによる「蓄積されたデータの分析と活用」も、AIチャットボット導入のメリットです。AIチャットボットは顧客との対話データを収集でき、その分析から顧客のニーズや行動パターンを把握することで、マーケティング戦略の最適化や新しいビジネスチャンスの発見にも役立ちます。

たとえば、問い合わせデータを分析すれば、顧客の関心や不満点が明確になり、製品やサービスの改善や顧客満足度向上に役立ちます。このように、AIチャットボットは企業の競争力強化に貢献します。

AIチャットボットのデメリット・注意点

AIチャットボットは多くのメリットがある一方、下記のようなデメリットや注意点もあります。

セキュリティ・個人情報の管理

ユーザー情報や機密情報を取り扱う際は、十分な注意が求められます。安全な環境を構築し、明確な運用ルールを策定することが不可欠です。チャットボットを利用する場合は、情報漏洩を防ぐため、暗号化やアクセス制限などの適切な対策を講じましょう。

また、運用担当者に対しても十分な教育を行い、トラブルの未然防止に努めることが重要です。

運用体制の構築が不可欠

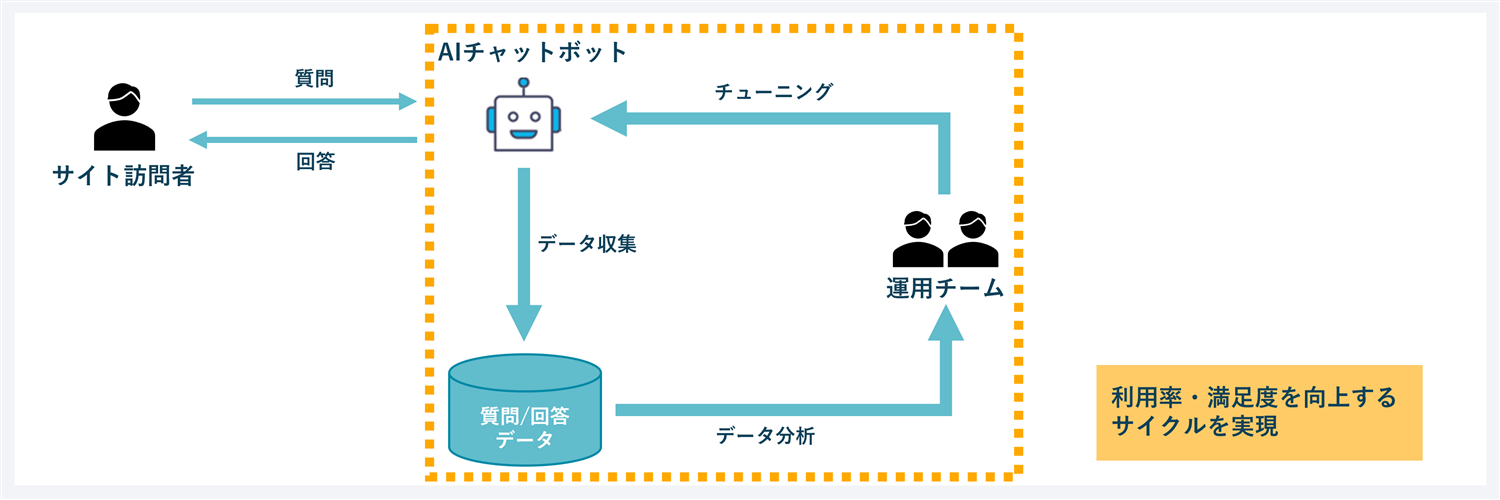

AIチャットボットの精度や効果を維持・向上させるためには、PDCAサイクルを活用した継続的な改善活動が不可欠です。そのため、AIの活用促進や社内への浸透を図るには、専任の運用チームを設置し、組織的に取り組むことが重要です。

さらに、学習データやAIの性能によっては、誤った回答や不適切な内容が生成される可能性もあるため、定期的なデータのチューニングやフィードバック体制の構築が求められます。これらの取り組みを通じて、AIチャットボットの品質を継続的に高めていくことができます。

AIチャットボットの活用事例

製造業向け 特許起案文書作成ボット

扶桑化学工業株式会社では、機密性の高い特許関連文書の作成業務にAIチャットボットを導入。Safe AI Gateway を活用し、15の独自チャットボットが各部門で稼働しています。これにより、情報漏えいリスクを抑えつつ、資料作成や調査、問い合わせ対応などの工数を大幅に削減。

導入から1年弱で業務効率化とDX推進に大きな成果を実感があり、今後は Microsoft 365 等との連携によるさらなる業務自動化も目指しています。

参考:

特許起案文書作成にAIチャットボットを活用し業務を効率化|扶桑化学工業株式会社 様

業務サービス向け 業務マニュアル学習ボット

マニュアル検索や問い合わせ対応を自動化する生成AIチャットボットを導入することで、さまざまな課題を解決できます。

たとえば、マニュアルが複数箇所に分散している、更新作業が煩雑である、日本語特有の表現に対応しづらい、といった問題です。これにより、誰でも簡単に利用できる仕組みを実現できます。

参考:

生成AI活用事例!業務マニュアルを活用するためのプロセスを大公開!

新卒採用向け 生成AIチャットボット

AIチャットボットを導入することで、新卒採用に関する問い合わせ対応を自動化し、人事部門の業務負担を大幅に軽減できます。

学生は24時間いつでも気軽に質問できるため、企業への理解が深まり、面接時のコミュニケーションもより活発になりました。

さらに、チャットボットの利用データを分析することで、採用活動の質の向上や業務の属人化防止にもつながっています。

参考:

生成AIの業務効率化事例- 新卒採用向け 生成AIチャットボット「ソフクリAI質問ルーム」

導入効果を最大化するポイントとは?

AIチャットボットの導入効果を最大化するためには、以下の運用ノウハウが重要です。

専任運用メンバーの設置

チャットボットの回答精度向上やFAQデータ更新、問い合わせ傾向分析など、継続的な運用・改善活動のための体制を構築しましょう。

また、利用状況やユーザーからのフィードバックをもとに、定期的な見直し・改善活動を実施することで、チャットボット利用率や顧客満足度の向上に繋がります。

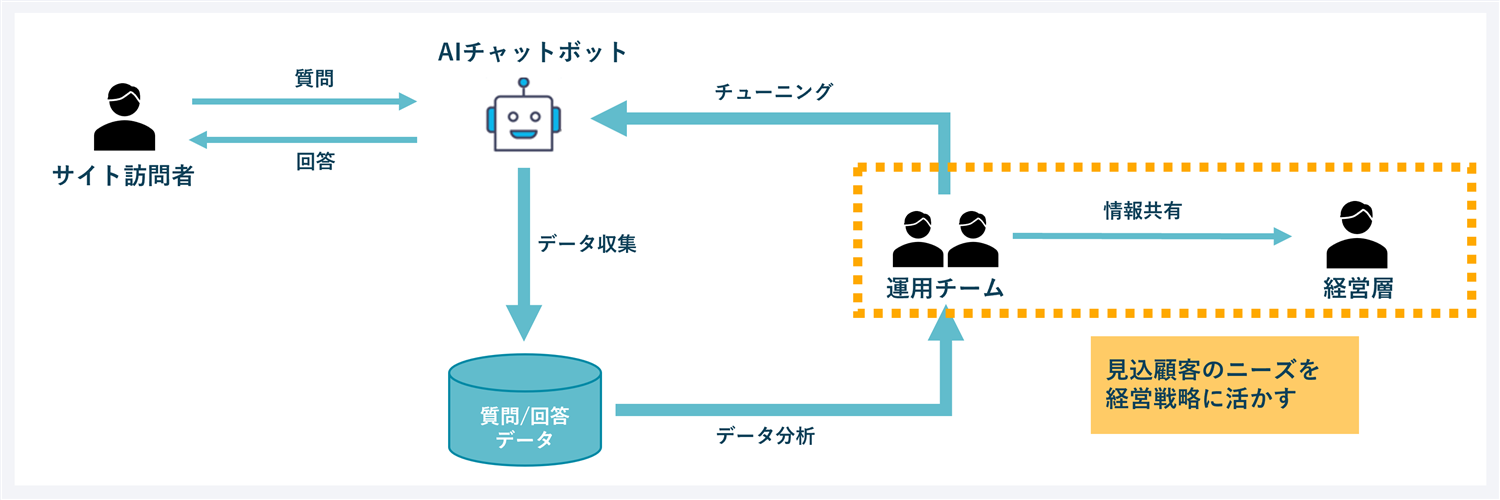

質問データの共有・報告

サイト訪問者からの質問は「見込顧客の声」としてデータが蓄積されていきます。

このデータを分析することで、顧客ニーズや市場の流れをつかむことができ、それは経営層にとっても必要な情報となります。

そのため、分析した内容を経営層に伝達することで、見込顧客のニーズを経営戦略に活かすことができます。

また、効果測定や課題抽出のため、定期的に運用報告資料を作成し、関係者と情報共有することが重要です。

AIチャットボットの有効活用で競争力の強化を

AIチャットボットは、従来のシナリオ型チャットボットに比べて柔軟な対応力と高度な分析能力を備えていることから、顧客体験の向上やコスト削減、データ活用によるビジネス戦略の最適化などに役立ちます。AIの利用が活発化しているこの時代に企業が競争力を保つためには、AIチャットボットの活用は不可欠といえるでしょう。

ソフトクリエイトが提供する Safe AI Gateway は、企業が生成AIを安全・簡単に利用できるように開発されたサービスです。企業内に ChatGPT を用いた安全な専用環境を作ることで、セキュアな生成AI活用を実現します。また、生成AI型のチャットボットを自社で簡単に作ることも可能です。

Safe AI Gateway をご検討中の企業様は、まずは無料トライアルで導入前の不安を解消してはいかがでしょうか。無料トライアルは、下記のリンクからお申込みください。