2024年12月5日、東京・日本橋で「情シス Update Day 2024~AI × 利活用のイマを掴み取ろう!~」が開催されました。Microsoft 365 に関する最新動向や生成AIをはじめとするテクノロジーの利活用をテーマに、参加者が「Updateできた!」と実感できることを目指し、魅力的な2つの講演や様々な展示が行われました。イベントには200人以上の多くの方にご参加いただき業務課題解決の具体的なアプローチに触れられる有益な機会となったのではないでしょうか。今回は、「いますぐ試したい」と参加いただいた方々から声が挙がった講演や展示の内容を中心にレポートします。

1.【はじめに】「情シス Update Day 2024」の内容を紹介

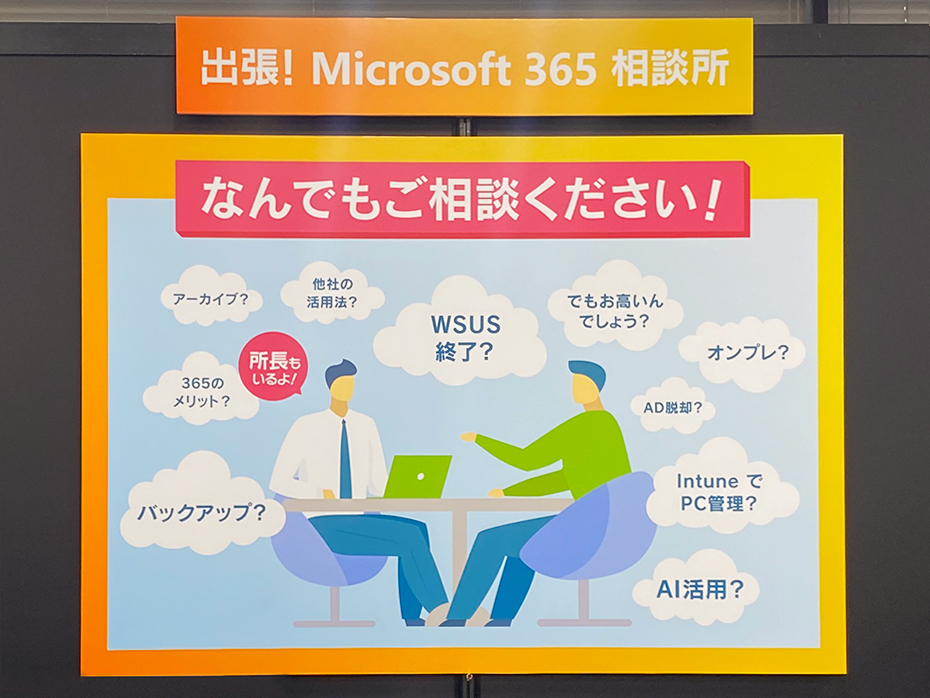

本イベントの展示会場には、情シスに役立つ5つのブースが設置され、16人の相談員が来場者の対応にあたりました。来場者は生成AIや Microsoft 365、セキュリティ対策に関する情報収集や相談を行い、特に講演後は盛況となりました。

| Microsoft 365 何でも相談ブース | Microsoft 365 に関するあらゆる相談。 |

|---|---|

| Copilot ブース | Microsoft 365 Copilot のデモンストレーションと活用方法の紹介、相談。 |

| SCCloud 365 ブース | SCCloud 365 のサービス紹介と導入相談。 |

| Microsoft 365 Security サービスブース | セキュリティサービスの紹介と相談。 |

| Safe AI Gateway ブース | 仕事でも安心して使える生成AIの導入・活用に関する相談。 |

展示会場に隣接するメイン会場では、生成AIの最新動向や Microsoft 365 Copilot の活用に関する講演が開催されました。本記事では、2つの講演についてダイジェストで紹介します。

- 【Keynote】

- 生成AIのインパクトと具体的な提案・展開・活用のヒント

日本マイクロソフト株式会社 西脇 資哲 氏

- 【Special Session】

- Microsoft 365 Copilot を使った組織ナレッジの活用

オフィスアイ株式会社 平野 愛 氏

2. 【Keynote】生成AIのインパクトと具体的な提案・展開・活用のヒント

日本マイクロソフト株式会社:西脇 資哲 氏

Keynoteでは、日本マイクロソフトの業務執行役員でエバンジェリストの西脇資哲氏が、いま注目を集める「生成AI」について、その歴史や基本的な仕組みから、実際のビジネスシナリオにおける応用例、さらに今後の可能性や課題まで幅広く紹介しました。

西脇氏は、生成AIの進化が私たちの仕事の進め方に劇的な変化をもたらしていることを強調し、これからの時代においてAIを使いこなすことが業務効率の向上や競争力強化に不可欠であることを示しました。また、従来の業務の効率化や新たな価値の創出だけでなく、AIの進化をどのように受け入れ、活用するかが、今後のビジネスにおける重要な課題であるとも述べています。講演の中でも、特に注目すべきトピックをいくつかご紹介します。

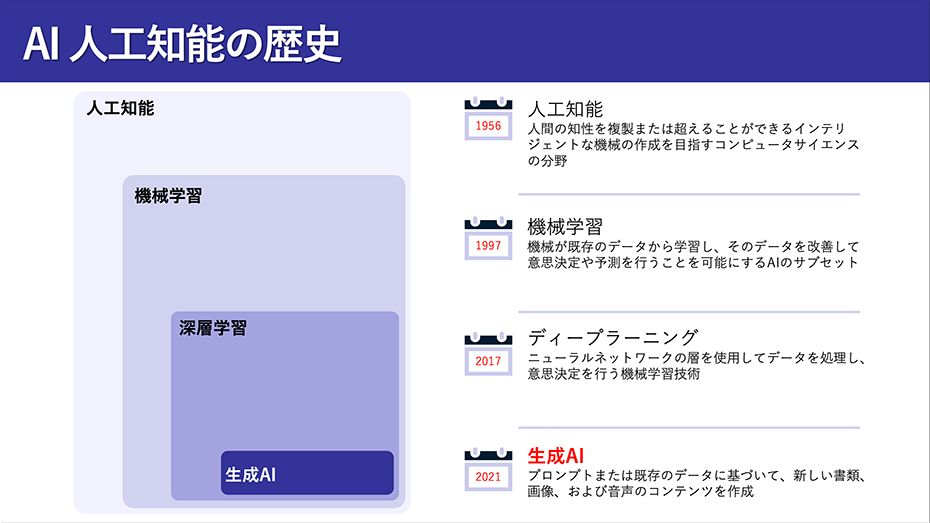

生成AIの歴史と未来への展望

これまで約69年にわたり、コンピュータサイエンスの一分野として研究が進められてきたAI。西脇氏は「初期のAI研究は学術的なもので、一般の人々には直接的な影響が少なかった」と説明。しかし、近年では技術が急速に進化し、ノーベル賞受賞者を輩出するなど、その重要性が広く認識されるようになったと語りました。

「AIの発展は、生活や仕事に大きな影響を与えています。例えば、気象予測や渋滞予測といった日常生活で役立つ技術がAIによって実現されています」と西脇氏は説明し、また、音声認識や翻訳機能の向上により、人間とコンピュータとのやり取りが一層自然になり、利便性が高まっていることも強調しました。

さらに、生成AIの進化は人間とコンピュータの関係性を大きく変えました。これまではプログラムやコマンドを覚える必要がありましたが、自然な言葉で対話するだけで誰でも簡単にAIを活用できる時代へと移行しています。西脇氏は「生成AIの進化によって、私たちがコンピュータに歩み寄るのではなく、逆にコンピュータが私たちに歩み寄る形になった」とその変化を表現しました。

また、AI技術の影響は学術分野にとどまらず、日常生活にまで広がっています。西脇氏は「AI研究者がノーベル賞を受賞したことでAIの重要性が広く認識され、一般の人々にもその恩恵が届くようになった」と述べ、AI技術がますます私たちの生活に浸透し、さまざまな分野で活用されるようになっている現状を指摘しました。

ビジネスシーンでの生成AI活用術

生成AIは、その活用次第で業務効率を大幅に向上させる可能性を秘めています。西脇氏は「Microsoft 365 の音声入力機能やディクテーション機能を使うことで、AIとの対話を通じて文書を自動生成し、情報の収集や整理、業務効率化を実現できる」と述べ、その具体的な活用法を紹介しました。

本講演では、実際に音声入力を使った文書作成のデモンストレーションが行われました。西脇氏は「現在の音声認識技術は非常に精度が高く、滑舌に自信がない場合でも正確に文字起こしが可能」と語り、Microsoft 365 のディクテーション機能を使い、音声をリアルタイムで文字に変換する様子を披露しました。

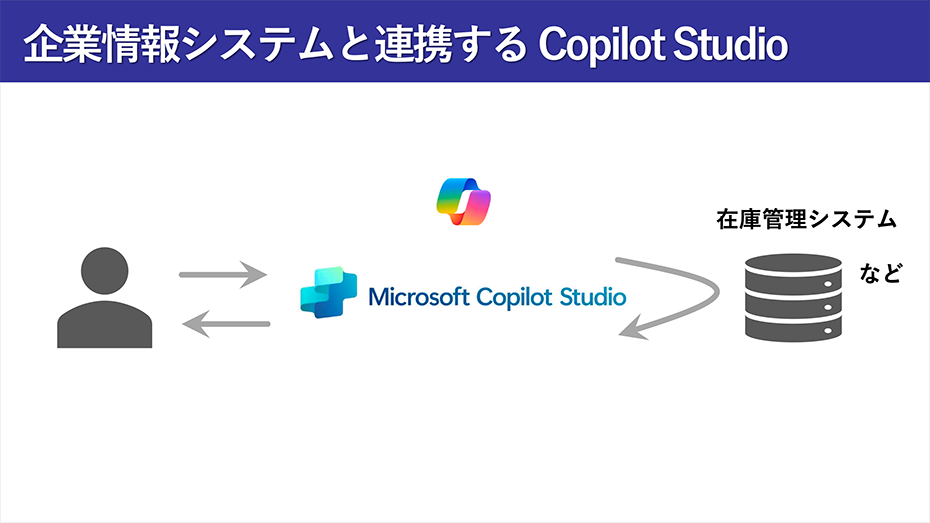

また、AIと他のシステムの連携による業務効率化の可能性にも触れました。「例えば、在庫管理システムとAIを組み合わせれば、在庫状況をリアルタイムで把握でき、業務の迅速化と正確性の向上を同時に実現できる」と説明。これにより、意思決定のスピードと精度が飛躍的に高まることを強調しました。

さらに、西脇氏は生成AIとの「対話の重要性」にも触れ、「AIは、指示や命令だけでなく、対話を通じて最適な結果を提示してくれる」と説明しました。例えば、AIに対して具体的な質問を投げかけると、AIはその質問に対する最適な回答を提供するだけでなく、関連する情報の提供や追加の提案も行ってくれます。これにより、ユーザはより深い洞察を得ることができ、業務の質を向上させることができます。

西脇氏は「AIと対話することで、単なる情報のやり取りを超え、AIをパートナーとして積極的に活用することが可能になる」と述べ、AIが私たちの働き方に新たな価値をもたらすツールとして、大きな可能性を秘めていることを示しました。

パートナーとしてのAIと人間の共創

生成AIの特徴について、西脇氏は「AIは人間の言葉を理解し、自然な対話を通じて様々な作業を支援するパートナーとしての役割を果たす」と述べ、その利便性と可能性を強調しました。その一方で、「生成AIは非常に便利だが、まだ完全ではありません」とも指摘し、「AIが生成した情報には誤りが含まれることがあるため、人間の確認が不可欠」と説明しました。

さらに、生成AIを活用するためにはその特性や限界を理解し、適切に対話を重ねる必要があると強調。「AIとの協力が、未来に向けた新たな可能性を切り開く鍵となる」と述べました。ここでは、AIの活用を進める上で重要な要素として「信頼性」と「責任」にも触れ、Microsoft が生成AIによるコンテンツの著作権問題に対応するために整備しているユーザ保護の仕組みについても説明しました。「AIで生成された文書が第三者の著作物を含む場合でも、Microsoft はその問題に責任を持つ体制を構築しており、ユーザが安心してAIを活用できる環境を提供しています」と述べました。

最後に西脇氏は、「これまでは、人間がコンピュータに合わせて操作し、それに時間を割かなければなりませんでした。しかし、生成AIはその時間を節約するツールです。重要なのは、生み出された時間を企業内でどのように有効活用するかです」と述べ、AIが仕事を奪うのではなく、むしろ効率化のためのパートナーとなることを強調するとともに、「AIを使いこなす人こそが、これからの時代をリードしていくでしょう」と述べ締めくくりました。

3.【Special Session】Microsoft 365 Copilot を使った組織ナレッジの活用

オフィスアイ株式会社:平野 愛 氏

Special Sessionでは、オフィスアイ株式会社 代表取締役の平野愛氏が登壇しました。平野氏は、Microsoft 365 の最新機能、特に Microsoft 365 Copilot を活用した業務効率化の具体例や、データの整備・管理方法についてのポイントを示しながら、その効果と利便性を紹介しました。その中でもいくつか注目したいトピックをお伝えします。

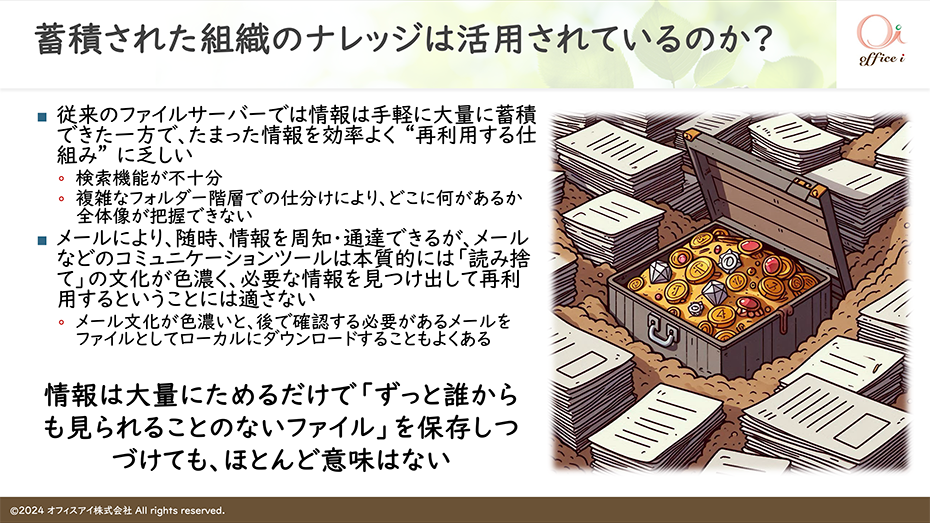

Microsoft 365 Copilot で変わる組織ナレッジの管理

本講演では、平野氏が Microsoft 365 Copilot を活用した組織内ナレッジの管理と共有について、その重要性や実践例を紹介しました。情報の整理整頓が業務効率やセキュリティに与える影響を強調し、適切なデータ管理がもたらすメリットを解説しました。

平野氏はまず、OneDrive と SharePoint を適切に使い分ける重要性を指摘。OneDrive は個人資料の保存に最適であり、SharePoint は組織内での情報共有に最適なプラットフォームと述べ、データが分類されず OneDrive にただ蓄積されていくと、情報検索のための作業が増えるため、SharePoint を活用することで組織内でのスムーズな情報共有を実現し、業務効率の向上が期待できると説明しました。

さらに、セキュリティ面ではアクセス権限の適切な設定が重要であると強調しました。適切に管理されない場合、機密情報の漏えいリスクが高まるため、情報をしっかりと分類し、必要なデータのみを共有することが推奨されると語りました。

平野氏は、「情報整理と適切なツール活用は、効率向上だけでなく、組織全体のセキュリティ強化に繋がり、ナレッジを資産として活用するための基盤となる」とまとめ、Microsoft 365 Copilot の導入がその実現を加速することを強調しました。

データ整備を効率化する Microsoft 365 Copilot の力

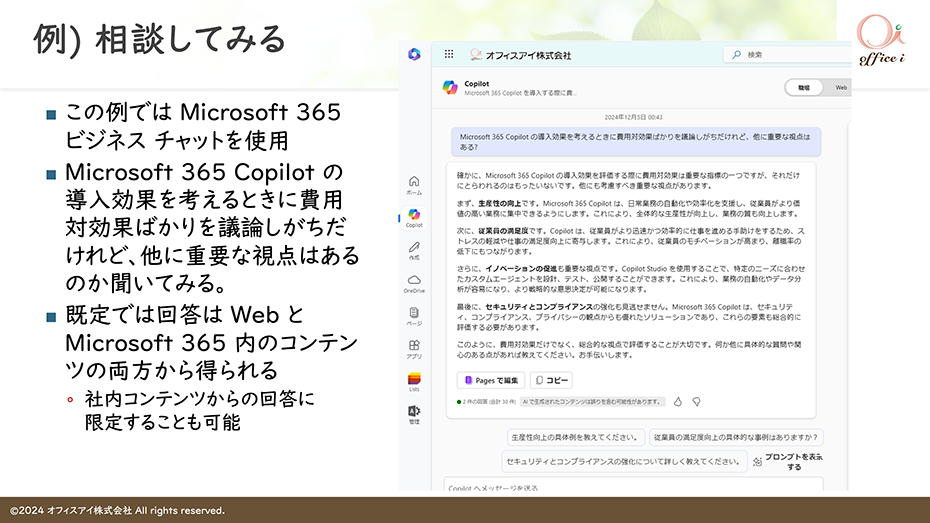

次に、平野氏は Microsoft 365 Copilot を活用し、膨大なデータの中から必要な情報を効率的に見つけ出し、再構築する方法について詳しく解説しました。AIを活用した Microsoft 365 Copilot の機能は、データ整理を劇的に効率化し、ユーザの生産性を飛躍的に向上させると述べました。

平野氏はまず、情報検索と整理の効率化について説明。Microsoft 365 Copilot はユーザのプロンプトに基づいて必要な情報を即座に検索し、適切な回答を生成することで、従来の手間のかかる検索プロセスを簡略化します。例えば、あるプロジェクトに関連する複数のドキュメントから、該当する内容や情報を素早く抜き出す作業を簡単に行うことができ、さらに、ファイルの要約や比較機能を活用することで、どのファイルにどの情報が含まれているかを明確化し、情報整理をサポートできると述べました。

また、平野氏は Microsoft 365 Copilot の活用により、「データ整理の時間を削減し、情報を資産として最大限に活用することが可能になる」と強調。これにより、チームや組織の生産性が向上するだけでなく、日々の業務において分析や意思決定に多くの時間を充てることが可能となり、その結果、より戦略的な判断ができるようになります。これにより、ビジネスの方向性を左右する重要な判断を迅速に行うことができ、組織全体の効率性と競争力が高まると説明しました。

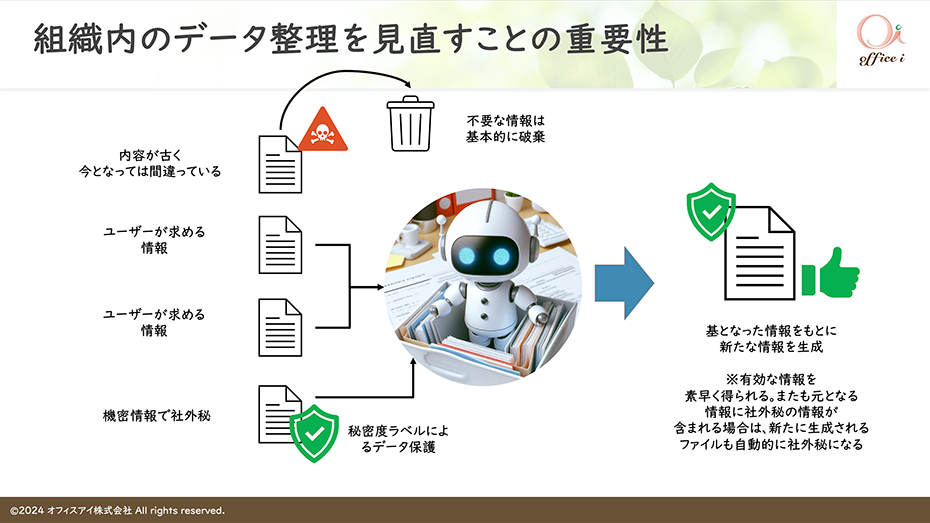

データ整備の課題を克服し、効率的な管理を実践

講演の最後に平野氏は、組織におけるデータ整備の課題と、それを解決するための具体的なアプローチについて触れ、膨大な情報を「人」中心で管理する従来の方法から脱却し、AIツールとの協業を通じた効率的なデータ管理が必要であると強調しました。

特に、古い情報や誤ったデータ、機密情報の適切な管理が重要であるとし、これらが整理されていない場合、必要な情報を見つけるのに多大な時間がかかり、業務効率が低下するだけでなく、セキュリティリスクも高まる可能性があることを指摘しました。そのため、業務をスムーズに進行させるためには、定期的なデータの見直しや不要な情報の削除が不可欠であると説明しました。

また、平野氏は Microsoft Purview や SharePoint Premium の活用により、効果的なデータ整備が可能になる方法を紹介しました。Microsoft Purview は、機密情報を自動的に検出し、適切なラベルを付与することでセキュリティを強化します。一方、SharePoint Premium は、データのライフサイクルを管理し、不要な情報を自動的に削除する機能を提供します。これにより、データ整理にかかる人的リソースを削減し、組織全体で効率的な管理が可能となります。

平野氏は「情報整理の見直しは、組織全体の業務効率を向上させるだけでなく、セキュリティ強化にも寄与する」と述べ、Microsoft 365 Copilot などのAIツールとの協業がその鍵になると締めくくりました。

【まとめ】

本イベントは好評のうちに終了し、参加者からは

「具体的な内容で大変参考になった」

「サービスやプロダクトを実際に使ってみようと思えるイベントだった」

「自社の課題を相談することができた」

「ユーザ目線の素晴らしいセミナーでした」

などの声が寄せられました。アンケート結果からも参加者の満足度が高く、特に生成AIとMicrosoft 365 Copilot に対する関心が高いことが分かりました。いただいたご意見やご要望は、今後のイベントやセミナーにも反映し、さらに内容を充実させていきたいと思います。