2025年7月11日、愛知県名古屋市にて「情シス Update Day 2025 in 名古屋 ~AI × 利活用のイマを掴み取ろう!~」が開催されました。初めての「情シスUpdate Day」名古屋開催ということで、最新のAIや ITインフラに関するセッション会場や相談ブースなど至る所で、「Updateしたい!」という情シスの熱気がみなぎっていました。そこで今回は、主なセッションや展示ブースの内容を中心に写真とともにレポートします。

はじめに…AI×利活用のイマを掴み取るための3セッションを紹介

「情シスUpdate Day」は、これまでも情シスが「Updateできた!」と実感いただけることを目指し、東京・大阪などで開催してきたイベントです。今回は初の名古屋での開催となり、近隣の情シスの期待を集める中、生成AIを活用したDX推進のヒントをつかむというテーマのもと、3つの講演やブースでの展示などが行われました。

まずは開催に先立ち、株式会社ソフトクリエイトの後閑 由貴夫より開会の挨拶がありました。その中で、名古屋での初開催について「3年ぐらい前から、このエリアのお客様方にお声掛けをいただいたことから、今回のイベントの開催につながりました。本当に感謝しかありません。そしていつかは、私たちも事業所を設けて、皆さんとお仕事ができればと思っております」と述べ、情シスの方々の熱い思いから開催できたことについて感謝の意を伝えました。

株式会社ソフトクリエイト

株式会社ソフトクリエイト西日本事業所 第1G副部長

後閑 由貴夫

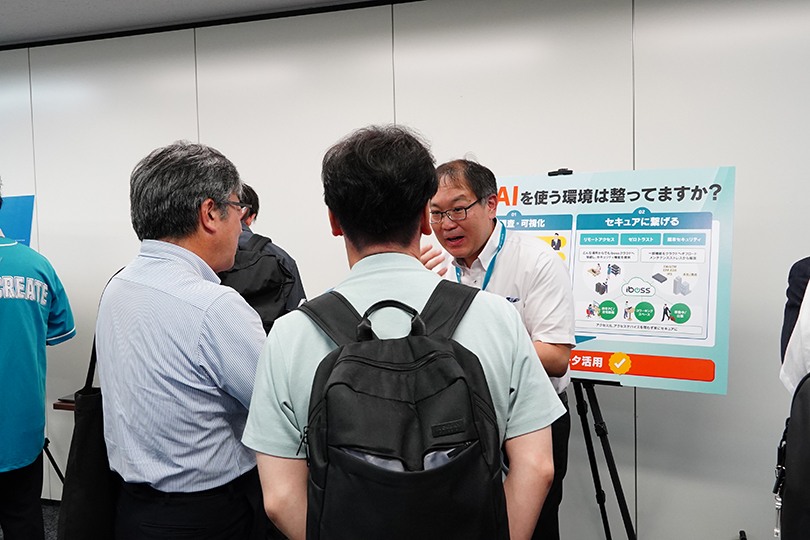

なお、今回のイベントでは、下表の3つの講演のほか、AIやセキュリティ対策、ITインフラ関連など様々なお悩み相談をブースで行いました。参加者は各分野の専門家に相談することで、疑問や悩みの解消、課題解決のアドバイス、市場の最新情報などを得ることができるような展示を行っていました。各ブースには多くの情シスが訪れ話し込む姿が見られました。

| 1 |

|

|---|---|

| 2 |

|

| 3 |

|

【キーノート】

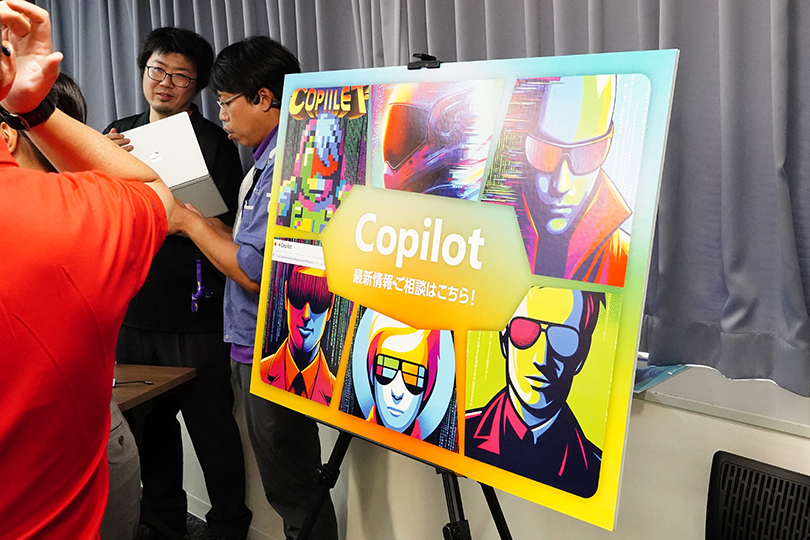

「Copilotで変わる働き方」―生成AIがもたらす業務革新の最前線

日本マイクロソフト株式会社 森 洋孝 氏

キーノートでは、日本マイクロソフト株式会社のコーポレートソリューション事業本部 SMB統括本部 AI推進 担当部長の森 洋孝 氏が、Microsoft のAIに対する取り組みや考え方、AIがビジネスにもたらす価値、AIとセキュリティ、AIエージェントなどについて、昨今の動向を紹介しました。講演の中でも、特に注目したいトピックを紹介します。

Microsoft のAIに対する取り組みや Copilot の特長

Microsoft が2023年にリリースした Microsoft Copilot は今年で3年目を迎え、Microsoft Office 製品などに組み込まれ、「AIのユーザーインターフェース」として、劇的な進化を遂げています。森氏は Microsoft のAIに対する取り組みについて次のように語っています。

「OfficeアプリやCRM製品、開発ツール、クラウドインフラ製品に至るまで、あらゆる製品にAI機能を搭載することを約束しています。こうしたアプリやツールにAIを組み込むことで、生産性の向上、創造性の発揮、業務効率化を実現し、革新的な働き方を可能にすることを目指しています。」

この Microsoft のAIである Copilot について、森氏は改めて次のように解説しました。

「『Copilot』という名称は、日本語で『副操縦士』を意味します。日々の業務における副操縦士として、皆様をサポートする存在でありたいという思いを込めています。」

また、Copilot の特長について次のように強調しました。

「Microsoft 365 Copilot の大きな特長が、日常的に使うWord、Excel、Outlook、PowerPointといったOfficeアプリに統合されていることです。Wordで文書を作成している際に、別のアプリやウィンドウを立ち上げる必要はありません。普段の作業環境の中で自然にAIを活用できる点は、大きなメリットだと考えています。」

Copilot のセキュリティ対策に関する考え方

森氏は Copilot のセキュリティ対策について、「業務利用を前提に提供していますので、信頼性やセキュリティを確保して、安心してお使いいただけるように設計されています」と基本的なスタンスを語っています。

そして、Microsoft は安全にAIを利用できるように取り組んでいるとのことで、次のように語っています。

「特に重要なのは『利用者のデータは利用者のもの』という考え方です。やり取りされるデータはAIモデルの学習には一切使用せず、入力されたプロンプトやAIの回答も高度なセキュリティで保護し、外部に出ることはありません。」

また森氏は、セキュリティ対策は業務効率と生産性を高めるためにも重要という観点から次のようなメッセージを伝えています。

「『セキュリティとプライバシー』は最も重要なポイントで、利用者のデータは守られるべきものという前提に立っています。加えて、Microsoft 365 が備える高度なセキュリティ機能と組み合わせることで、AIを安心して使える環境を整備できます。そのため、Microsoft 365 と統合した Copilot を利用することで、業務効率と生産性を高めることが可能になります。」

▲Microsoft 365 Copilot の「設計に組み込まれたセキュリティ」(https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365-copilot#securityより引用、2025年9月現在)

▲Microsoft 365 Copilot の「設計に組み込まれたセキュリティ」(https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365-copilot#securityより引用、2025年9月現在)注目のAIエージェントとは? Copilot に標準搭載されるエージェント

昨今、AI分野の最新トレンドとして注目を集めているトピックの1つが「AIエージェント」です。AIエージェントは、人の指示を待たずに自律的にタスクを実行する存在で、業務効率化や人手不足解消を支える次世代の仕組みとして期待されています。国内外では生成AIの進化形として期待する企業も増えています。Microsoft でも Copilot にAIエージェントが標準搭載され、日常業務に自然に組み込まれ始めています。これについて、森氏は次のように語っています。

「2025年は『AIエージェント』が重要なキーワードになると考えています。全世界の調査でも、中小企業の80%のリーダーが今年を戦略や経営を再考する年と位置づけており、その中でも『デジタル労働力』、つまりAIエージェントへの注目が高まっています。」

また、AIエージェントへの取り組み状況と背景については、「約半数のリーダーが今後1年から1年半程度でAIエージェントの拡大を最優先事項とし、すでに約4分の1の中小企業が何らかの形で活用を開始している状況です。その背景には深刻な人手不足があり、その解決策としてAIエージェントが期待されています」と語りました。

では、Microsoft ではどのようなAIエージェントを提供しているのでしょうか。それには、「Microsoft 365 Copilot 単体で利用可能なシンプルなエージェントから、ローコード開発ツール『Copilot Studio』を活用した応用的なもの、さらには業務アプリに完全に組み込んだ自律的なエージェントまで、多様な選択肢を用意」しているとのこと。

▲Microsoft が提供するエージェント(https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365-copilot/agents より引用、2025年9月現在)

▲Microsoft が提供するエージェント(https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365-copilot/agents より引用、2025年9月現在)Copilot のAIエージェントとして森氏は、新たに今年リリースされた「リサーチツール」や自分で構築できるAIエージェントについて、画面デモを交えながら取り上げました。森氏もよく用いているといういくつかのAIエージェントを下記に紹介します。

- (1)リサーチツール

- いわゆるディープリサーチのような動きをする機能。インターネット上の情報ソースに加え、社内の情報も含めて多角的に調査・分析し、レポートを生成。

例えば「中小企業にとってどのようなAIエージェントが必要か」「どの分野にメリットがあるか」といったテーマについて、業界別や部門別に整理されたレポートを作成可能。

- (2)Copilot アプリだけで作成できるAIエージェント

- 例として挙げる「タックスアンサーエージェント」は、Copilot アプリだけで作成できるAIエージェント。これは国税庁の「タックスアンサー」だけを参照して回答するように設定されたもの。

活用シーンとしては、税理士の方が顧客から質問を受けた際、通常のAIでは回答の正確性に疑問が残る場合があるが、このAIエージェントは国税庁の公式情報のみを参照するため、誤情報のリスクを排除できる。税金に関係のない質問には「回答できません」と返すようになっており、参照先を指定することで精度と信頼性を担保できる。

このように、Copilot をお持ちの方ならすぐに作成可能で、社内のナレッジソースを参照先に設定すれば、自社専用のエージェントとして活用可能。

- (3)エグゼクティブ秘書のようなエージェント

- 例えば、会食の案内が届いた際に次のように活用できる。

- 会の概要や出席予定者の情報を、インターネットや社内データから収集・整理

- 出席者の最近のニュースや関連情報を表示

- Dynamics と連携し、過去の取引履歴や接点を確認

- Outlookの予定表と連携し、スケジュール調整を自動で実施

このように、AIエージェントは「人のように働く」存在として、今後ますます活用の幅が広がることが期待されています。森氏は最後に次のように述べてセッションを締めくくりました。

「Microsoft のミッションは『地球上のすべての個人と組織の可能性を最大化すること』です。日本マイクロソフトとしても、Copilot を副操縦士として皆様の成長を支えることを使命としています。Microsoft 365 と Copilot を皆様のビジネス拡大に役立てていただければ幸いです。」

【セッション1】

業務にAIを使うって結局どういう事?〜見えてきた課題、AIの得意不得意なポイント解説〜

株式会社ソフトクリエイト 畠山 覚

次に、株式会社ソフトクリエイト 事業推進本部 製品開発部でAIツール「Safe AI Gateway」の開発責任者でもあり、数多くのAI導入の現場を知る畠山覚部長によるセッションが行われました。「業務にAIを使う」とは具体的にどういうことかをテーマにした本セッション。AI導入の現場で直面する理想と現実のギャップ、AIの種類や得意なこと・苦手なことなどを解き明かしながら、業務でAIを活かすヒントや導入のコツを解説しました。

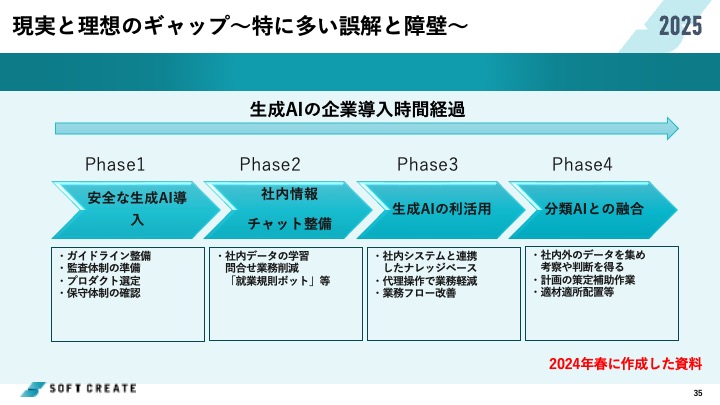

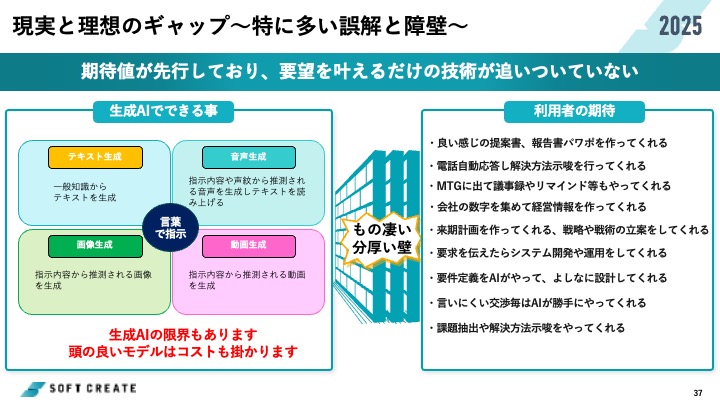

(1)AI導入の現場で耳にする「現実と理想のギャップが大きい」という声

企業へのAI導入が進む今、多くの現場に携わるソフトクリエイトの畠山は、ChatGPT が話題になり始めた当初は、AIが業務に一気に下図の「Phase 1(安全な生成AI導入)」から「Phase 4(分類AIとの融合)」まで浸透していくだろうと予測していたと述べました。

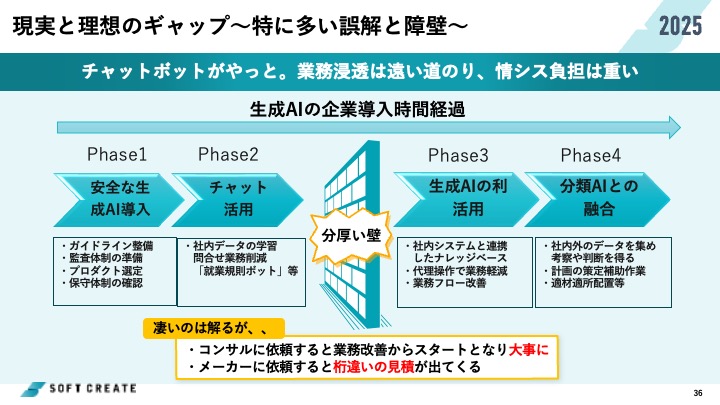

しかし、実際には、本格的なAI活用へ進むには「分厚い壁」がある現実に直面したと畠山は語ります。

「現状では多くの企業が『フェーズ2(チャットボットの活用)』にとどまっています。本格的なAI活用へ進むには分厚い壁があり、多くの企業がそこで足踏みしています。弊社が対応した例からも、『フェーズ2』までは順調に進んでも、その先に進まないという実態が見えてきました。」

その理由として畠山は次のように述べました。

「生成AIができることは、言葉で指示し、テキスト・音声・画像・動画などを生成することです。一方、利用者が期待しているのは『会議に出て議事録を作成する』『リマインドしてくれる』『経営数値や来期計画まで作ってくれる』といった高度な機能です。つまり、図の『生成AIでできること』と、『利用者の期待』の間には大きなギャップがあることから、この壁を越えられずにいるのです。」

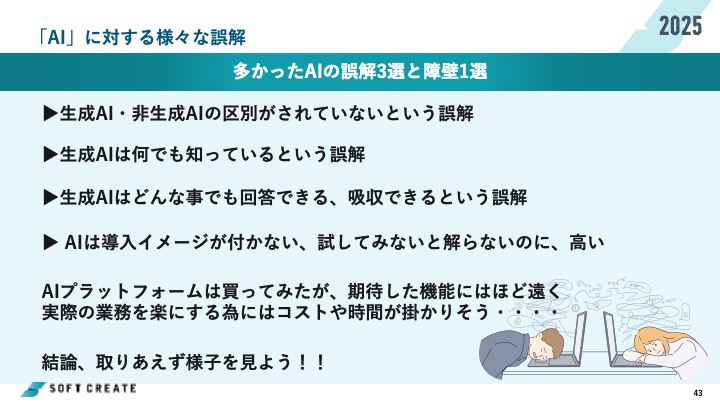

(2)AI導入の「誤解」と「障壁」を知る

この「分厚い壁」を超えるためには、まず、AIに関する「誤解」と「障壁」を理解することが必要でしょう。畠山はこの点について、次のように語りました。

「弊社が生成AI製品を提供し始めてから1年半が経ち、これまで約1,500社からお問い合わせをいただきました。多くのお客様と話す中で、共通する「誤解」と「障壁」があることが見えてきました。その代表的なものを取り上げてご紹介します。」

畠山が挙げた3つの「誤解」と、1つの「障壁」を整理すると下記のようになります。

(誤解1)生成AIと非生成AIの区別がついていないという誤解

(誤解2)生成AIは「何でも知っている」という誤解

(誤解3)「どんな質問でも吸収して答えられる」という誤解

(障壁)費用対効果が不透明、「試してみないと分からないのに高額」という障壁

そして畠山は次のように「分厚い壁」を超えるための解決策について述べました。

「これらの誤解や障壁が重なり、『AIを導入したものの期待ほどの成果が得られないので、様子見に回る』という結果を生みます。AI活用を広げるには、まずこれらの誤解を解消し、適材適所でAIを活用する必要があることを理解してもらうことが重要です」。

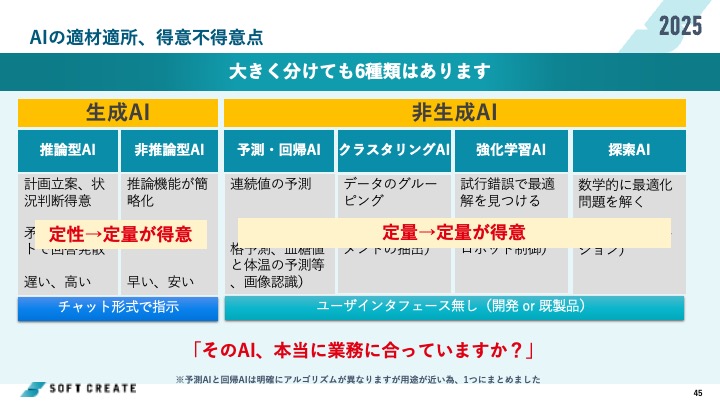

(3)生成AI・非生成AIなど、複数のAIを適材適所で活用するために

AIというと、昨今は Copilot や ChatGPT など生成AIが注目されがちですが、実はAIにはいくつか種類があり、得意不得意を考えて選ぶべきと言えます。この点について、畠山は次のように述べました。

「生成AIには『推論型』と『非推論型』があります。非生成AIは予測や回帰、クラスタリング、強化学習、探索といったアルゴリズムに基づくもので、数値解析やパターン認識を得意とします。ここで重要なのは『AIの種類と用途が一致しているか』ということです。」

様々なAIを活用するためには、畠山は「生成AIと非生成AIを組み合わせること」が必要であるとし、次のように例を挙げました。

「例えば『為替と商品の売上の関係を分析したい』という場合、生成AIが質問の意図を解釈し、クラスタリングAIや予測回帰AIを呼び出して分析・回答を生成します。従来はBIツールで行っていた処理が、今ではチャットを通じて即座に実現できるようになっております。なお、こうした仕組みは『AIエージェント』と呼ばれています。」

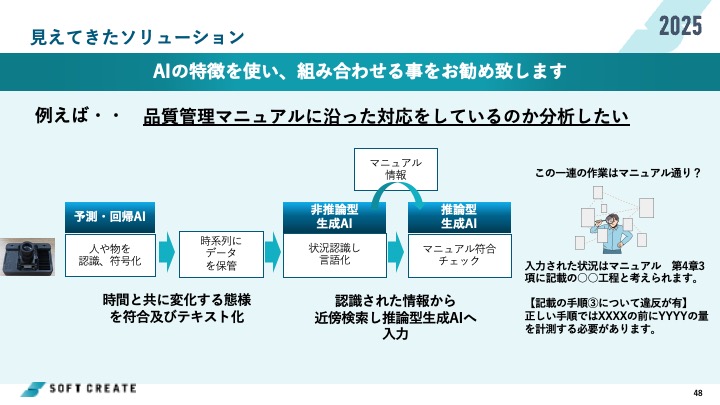

(4)AIの特徴を組み合わせることで効率向上した事例を紹介

本セッションでは最後に、具体的に生成AIと非生成AIを組み合わせた製造業の事例を紹介して締めくくりました。その事例について、畠山は次のように解説しました。

「製造業の事例では、品質マニュアルに沿った作業が現場で実施されているかをAIがチェックする仕組みを導入しました。AIカメラで状況を捉え、非生成AIでデータを解析、推論型AIでマニュアルと照合することで、違反手順を自動検出できます。仕様変更に伴う工程への影響度分析なども同様にAIで実現可能です。実際の工場では、この仕組みを導入したことで生産効率が向上し、品質の安定化にもつながりました。」

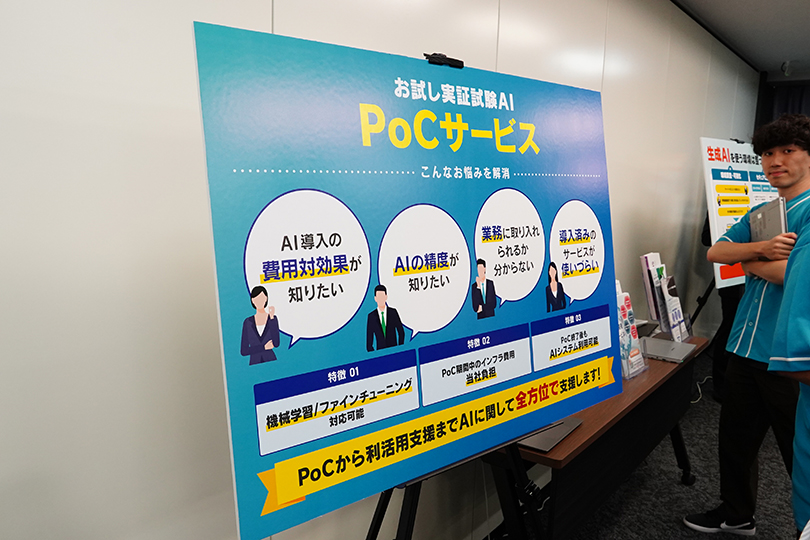

また今後、このような多様な要望に応えるためには、PoC(概念実証)サービスの利用、プランニング、現場訪問など、初期投資が発生することになります。多くの企業では、こうした負担も今後の課題となることでしょう。畠山はソフトクリエイトでは、今後もこうした企業の悩みに応えていくためにも、様々な実用的なプランやAIサービスを用意していくというメッセージを最後に、本セッションを結びました。

【セッション2】

次世代インフラ基盤の賢い選び方~アセスメントサービスから最適な構成を導きコスト削減する方法とは~

株式会社ソフトクリエイト 西村 聖一

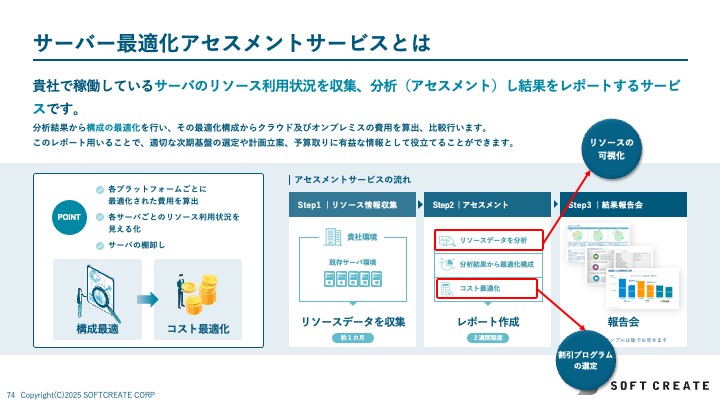

最後に紹介するのは、株式会社ソフトクリエイト プラットフォームソリューション部 クラウドビジネス推進グループ 上席技師の西村 聖一による、次世代ITインフラの選び方を伝えるセッションです。昨今、ITインフラはオンプレミス、クラウド、ハイブリッドなど様々な選択肢があり選定が困難という方も多いことでしょう。自社にとって最適なITインフラはどれなのか、失敗しない基盤選びの最適解を「サーバ最適化アセスメントサービス」を通して伝えます。

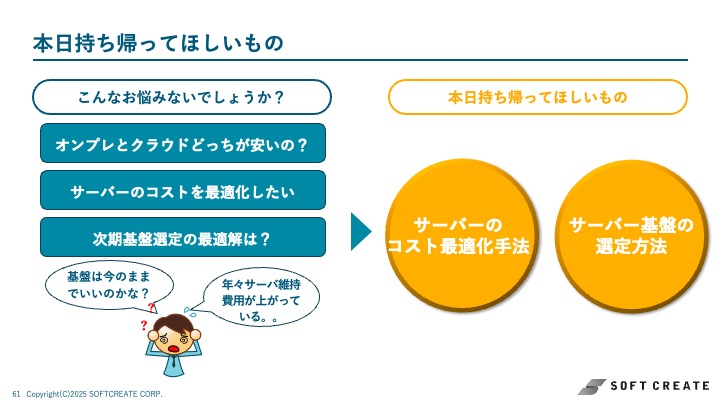

(1)伸びるクラウド市場、データセンタ市場予測も伸びている

西村が本セッションで取り上げたテーマは、「オンプレミスとクラウド、どちらが安いのか?」「サーバのコストを最適化する方法は?」「次期基盤はどう選定すべきか ― オンプレを使い続けるのか、データセンターに預けるのか、それともクラウドに移行するのか?」という内容。つまり、「サーバコスト最適化の手法」と「基盤選定の考え方」について整理します。

まず、西村はいくつかのデータをもとにクラウドサービス市場、オンプレミスのデータセンタサービス市場についての見解を述べました。

「総務省の『情報通信白書』などのデータによれば、クラウドサービス市場は予想通り右肩上がりで拡大を続けています。一方でオンプレミス、データセンターサービスの市場も同様に成長している点は見逃せません。つまり『クラウドだけが伸びている』のではなく、データセンターサービスも着実に伸びています。選択肢はクラウド一択ではなく、オンプレ・データセンター・クラウドそれぞれに成長余地と価値があるということです。」

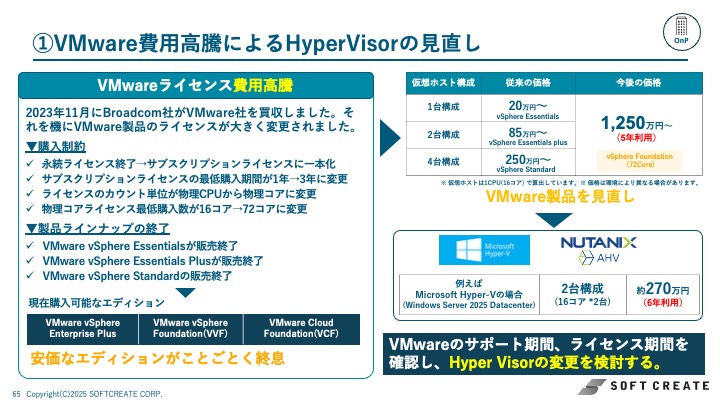

(2)VMware の買収により、インフラ選定の見直しが迫られている

近年、ITインフラ業界に大きな衝撃を与えた VMware の Broadcom による買収。従来の永久ライセンスは廃止され、サブスクリプション一本化やコア単位でのライセンス制限強化など、利用条件が大幅に変更されました。従来のコストモデルが崩れたことで、多くの企業が想定外のライセンス費用増に直面しました。ITインフラの管理やリプレイスを担当する情シスやIT部門にとって、今後の基盤戦略を見直さざるを得ない「事件」がありました。

この件などを含め、西村はインフラ基盤のコスト最適化について3つの観点があると語ります。

「多くの企業で利用されていた VMware ですが、永久ライセンスが終了し、サブスクリプションに一本化、廉価版ラインナップ終了など選択肢が制限されたことを受け、Microsoft の Hyper-V や Nutanix、HPE のインフラなど、代替製品の検討が必要となっています。」

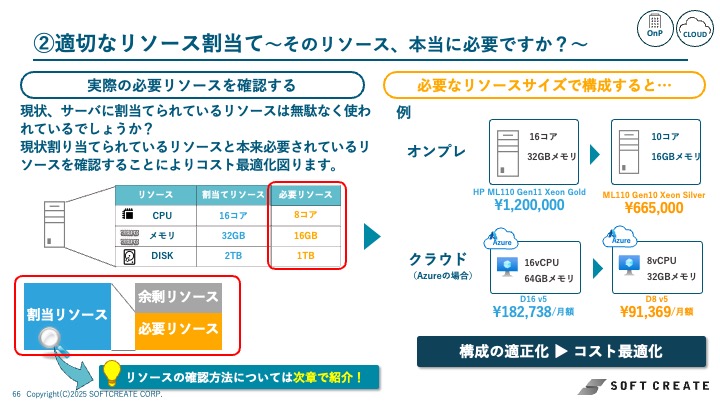

「2つ目は、リソース割り当ての最適化です。オンプレミスでは5年先を見越して余裕のあるサーバ構成を購入するケースが多く、実際にはリソースが過剰になりがちです。クラウドではリソース単位で課金されるため、適切な構成を見直せばコスト削減につながります。」

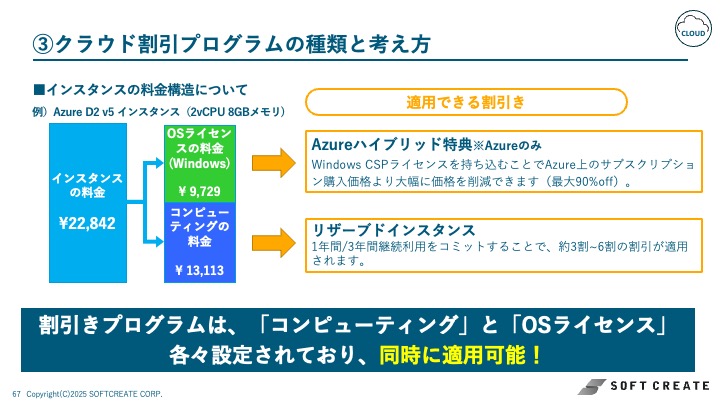

「3つ目はクラウドの割引プログラム活用です。クラウド料金は使った分だけ請求されますが、実際には大きく2種類の割引制度があります。1つはOSライセンス部分。もう1つはコンピューティング部分です。両方をうまく組み合わせることで、コスト削減が可能となることでしょう。」

また、コストを最適化するためにも、現状のサーバリソースのデータを収集し、可視化や分析することは欠かせません。そのためにも、アセスメントの必要性について西村は次のように語ります。

「サーバアセスメントとは、現在、稼働中のサーバのリソースを収集・分析し、適切な構成と割引プログラムを組み合わせて提示するものです。例えば、CPUやメモリー使用率、ディスク性能(IOPS)などを1か月間測定し、現状に即した構成を算出します。その上で、Azure など複数のプラットフォームで同条件の費用比較を行い、グラフやレポートでわかりやすく提示します。」

サーバアセスメントをサービスで利用することで、確実に効率的に進めることができるでしょう。信頼できるパートナーに依頼し、適切にアセスメントを行うことがコスト最適化につながります。最後に西村は、「リソースの可視化と最適化、割引制度の最大活用を同時に実現し、各社に合わせた最適解を導き出すことが可能なアセスメントサービス」を推奨し、本セッションを終える形となりました。

まとめ

愛知県名古屋市で開催された「情シス Update Day 2025 in 名古屋 ~AI×利活用のイマを掴み取ろう!~」は数多くの情シスに参加いただき、大盛況のうちに終了しました。

参加者からは

「行きやすい名古屋で開催してくれてありがとうございます。」

「生成AIに特化したプログラムが良かった」

「2つのAIのセッションがとても興味深かった」

などの声が寄せられたほか、多くの方に「満足」と評価していただきました。この場をお借りして改めてお礼を申し上げます。

ソフトクリエイトでは、東京や名古屋をはじめ、各地でさまざまなテーマのイベントやセミナーを開催しています。

よろしければ、今後の開催予定をセミナー一覧ページからぜひご確認ください。