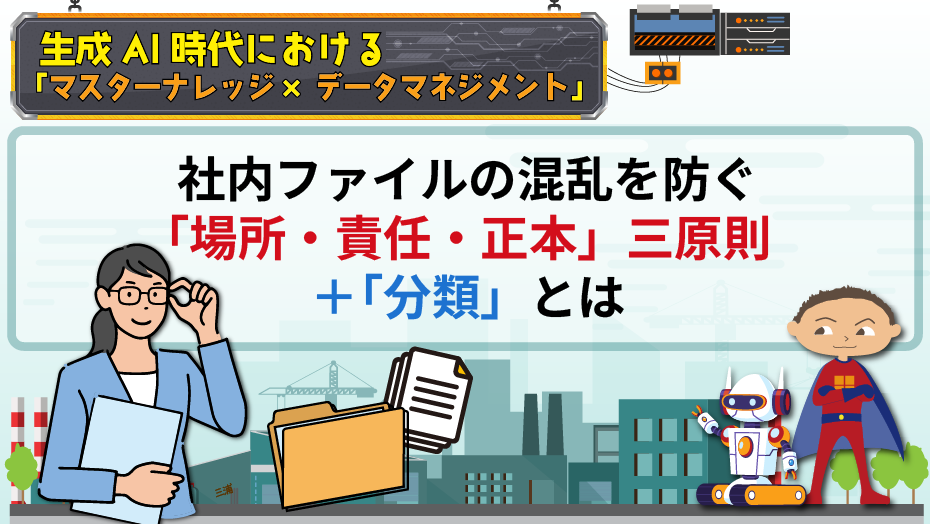

“データ”と一口にいっても、その様態も特性も様々です。今回は 前回 につづき、複数人が関連する重要文書の管理の最重要ポイント“迷子ゼロの三原則(+分類)”を解説します。

社内ファイルの混乱を防ぐ「場所・責任・正本」三原則+「分類」とは

朝、営業部のフロアから低いざわめきが上がった。

「先週と割引率が違うとお客さまが。すぐ来社されます!」

内線が切れるやいなや、相馬直哉はモニターに向かって駆けた。見積書の元になった割引表を開くと、似た名前のファイルが三つ。

価格_最新版.xlsx、価格_最終.xlsx、価格_final_final.xlsx。

置き場所もSharePointのドキュメントライブラリ/共有ドライブ/メール添付からの勝手保存とバラバラだ。

「どれが本物だ?」

つぶやく相馬の横で、三浦智子マネージャーが静かに聞いた。

「持ち主は誰?」

背後で三浦智子が静かに言う。

「オーナー(持ち主)は誰?」

「……“最後に触ったのは私かも”って人が三人います。」

時間がない。相馬はAIチャットに打ち込む。

<割引表の正しい版は?>

数秒後、画面は一般論を並べただけだった。

「最新版をご確認ください……」

わたしたちの“正本URL”が定まっていない――AIは、その事実だけを鏡のように映していた。

<ミニトラブルの決着>

経理の島から内線が鳴る。

「直哉くん、監査用サイトのドキュメントライブラリに決裁済みの正本URLがある。

バージョン履歴で最終版を確認できるわ。」

相馬はそのURLを開き、履歴の公開済み(Published)を確かめて数値を差し替えた。営業と合流し、来社した顧客に経緯と正値を丁寧に説明。

先方は渋い顔をしつつも頷いた。火は消えた。けれど胸の奥に、冷たい汗の跡が残る。

(また“たまたま”で助かった。)

<原因追及――白いボードと一つのURL>

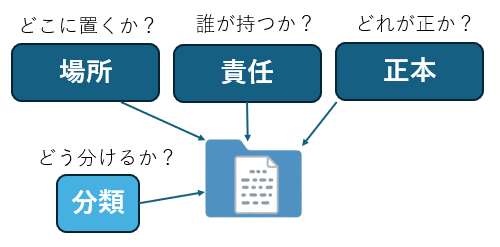

夕方、臨時の小会議。三浦はホワイトボードに太く三つ書いた。

場所/責任/正本。そして小さく分類。

「今日の混乱は技術の問題じゃない。置き方と表示の仕方の問題。」

三浦は短く続けた。

- 場所:同じ資料が三か所にある。探す時間が仕事になる。

- 責任:持ち主(更新担当)が見えない。問い合わせ先が宙に浮く。

- 正本:旧版がリストに並び、どれが“正”か、一目で分からない。

- 分類:フォルダ基準が人それぞれ。ラベルやコンテンツタイプが未整備。

「じゃあ、どうする。」

と工場管理の課長。

三浦はペンを握り直し、ゆっくりと言った。

「迷子ゼロの三原則(+分類)でいきます。」

<課題=整備テーマの確定>

1.場所(どこに置くか)

社内の公式リポジトリを一つだけ定義する(共有ドライブ/SharePointのドキュメントライブラリ)。

そこに置いたものだけを正規物とし、他所からはコピーせずリンクで参照する。

2.責任(誰が持つか)

文書本文ではなくプロパティで見せる。

所有者(Owner)/問い合わせ先(説明欄)を必須にし、更新・承認はワークフローで履歴を残す。

3.正本(どれが“正”か)

原本フォルダには正本だけを配置し、旧バージョンは”OLD”といったフォルダ配下にしまう。

4.分類(どう分けるか)

ラベルを文書そのものに付けるのだけではなく、案件フォルダ=“文書の入れ物”で意味づけする。

※ 詳しいファイリングルールは別の回に解説します。

営業

「外に出すときに名前を変えるのは困るんです。」

三浦

「変えない。

意味づけはフォルダ名とラベルでやる。

探す時は日付・案件ID・“一式”の名前で絞り込もう。」

部屋の空気が少し和らいだ。

<抵抗と、ひと押し>

経理のベテランが手を挙げた。

「過去版を見たいときがあるの。消されると困る。」

「消しません。」

三浦は即答した。

「バージョン履歴やOLDフォルダに残します。」

営業が続ける。

「うちの案件は特殊で、別の置き場にもコピーしたくなる。」

相馬が遮った。

「コピーじゃなくリンクにしましょう。同じフォルダパスやURLを全員が見る方が、早いです。」

短い沈黙ののち、工場の課長が頷いた。

「分かった。まずはやってみよう。」

<小さな達成――三原則、社内に立つ>

会議の終わりに、三浦はボードのスケッチを撮って社内チャットに投稿した。

#お知らせ

迷子ゼロの三原則:場所・責任・正本(+分類)

① 公式の置き場所=ナレッジハブ(共有ドライブ/SharePoint)

② 文書プロパティに所有者と問い合わせ先を必須化

③ 正本だけ通常パスに配置/旧版はOLDフォルダへ

+ 見つけやすいファイリングとラベル付け

完璧より、まず同じURL。

数分で、営業から「助かる」のスタンプ、工場から「分かりやすい」のコメントが付いた。

社長も一言だけ残す。

「二週間で“初期ビューと正本URL一覧”。頼む。」

廊下に出ると、相馬は小声で言った。

「“三原則”、覚えやすいですね。」

「覚えやすいことは守りやすい。守りやすいことは続けやすい。」

三浦は時計を見上げた。十九時を回っている。

窓の外に工場棟のランプが点々と灯る。

相馬はポケットで拳を握った。技術の前に、URLを決める。

明日、正本URLの初期セットを洗い出そう。

「ここに置く/私が持つ/これが正(このURL)」

――小さく口の中で繰り返した。

今回の一件が教えてくれたのは、「迷子を生まないための最低限の土台」を先に整える重要性でした。場所・責任・正本―この三つを決めるだけで、社内の混乱の大半は静まります。逆にここが曖昧なままAIや高度な検索を足してしまうと、誤った情報が素早く拡散するだけです。まずは“どこに置くか”“誰が持つか”“どれが正か”を、会社として合意することが出発点になります。

とりわけ効くのが「正本」という考え方です。会社としての正解を一つだけ表に出す。そして古い版は消さずに、表からは見えない「箱」(アーカイブ)にしまっておく。これだけで、同名ファイルが乱立して迷う事態はほぼ止まります。あわせて、作る→確認→承認→公開→アーカイブという流れを紙一枚でよいので明文化し、ファイル名は日付・題名・版・担当の順にそろえます。誰が、いつ、何を差し替えたかが追えるようになれば、後からの検証や説明もぐっと楽になります。

次に大切なのが責任の見える化です。文書の先頭に持ち主(更新担当者)と連絡先をはっきり書く。承認者や相談先、知らせる相手も簡単に示す。これだけで、「結局、誰に聞けばいいの?」という迷子時間が大幅に減ります。責任の所在が見えれば、意思決定のスピードも品質も上がります。

置き場所は公式の一か所に絞ります。「ここを見れば足りる」「ここに置けば見つかる」という場所を社内で共有し、同じファイルを複数の場所に置くのはやめて、必要ならリンクで参照します。迷子を増やさないために、フォルダの階層は浅く広く。深い入れ子構造は、どれだけルールを作っても人間の記憶から溢れてしまいます。

探しやすい・管理しやすいフォルダ構造については別の回に詳しくお話したいと思います。

要するに、三原則(場所・責任・正本)に「分類」を足したこの土台は、小さな手間で大きな迷子をなくすための仕掛けです。ここが回り始めると、次回扱うバックアップと復元の設計、その先の“AIが読める”文書づくりや、マスター/参照の整理、DWHとBIによる活用まで、すべてが同じ線上でつながります。基礎を固めるほど、応用は効きます。まずは“同じ場所・同じ持ち主・同じ正解”から始めましょう。

本コラム第3回では、誤削除や上書きをすぐ元に戻すための仕組みと手順を整理します。サイトやフォルダを過去の時点に戻す方法まで含め、誰が何を担当するかを明確にします。

本コラムの主旨は単に情報やノウハウを伝えることではなく、読者の方からのフィードバックを受けて各テーマの解像度を高め、実践を積み上げていきたいというものです。

皆様の組織ではどのような課題を持っていますか、解決した事例はありますか。コラムの中で是非ご意見を紹介させてください。

▼是非こちらのフォームよりご意見、ご感想をお寄せください。▼

■著者紹介■

村松 真(むらまつ まこと)

出身:東京都稲城市

ひとこと:情シスの皆様に寄り添うコラムをお届けします

Microsoft Top Partner Engineer Award 2023年 受賞

エンジニアとしてのキャリアに加え、経営や組織開発、文書管理、Microsoft の製品知識、情報セキュリティなど幅広い視点で、中堅中小企業のお客様を支援。

大学に入学した1982年からコンピューターにさわりはじめ、社会人になってからはプログラマー、SE、開発管理などソフトウェア開発全般を経験しました。その後日本マイクロソフト社の有償サポートのマネージャを経てソフトクリエイト社に入社しました。

ソフトクリエイト入社後はサーバー構築やクライアントのドメイン移行や運用支援など、インフラ構築系案件のプロジェクトマネージャーとして経験を積んできました。

2019年に中小企業診断士の資格を取得し、コンピューターシステムだけではなく、経営視点や組織開発、文書管理、情報セキュリティなど様々な角度からお客様のソリューション支援を行っています。

長年情シスのお客様と接していて、頑張っているのになかなか報われない姿をみてどうやったら応援できるだろうかと考え続けてきました。

DXによる変革と、AI活用による業務変革がすべてのお客様に求められる現代において、情シスの価値が爆上がりするチャンスが到来しました。

この機を捉えてブレイクする情シスに寄り添うコラムをお届けしたいと思います。