2027年1月12日、Windows Server 2016 の延長サポートが終了します。

「まだ Windows Server 2016 を使っているけど大丈夫?」

「不安になってきた、そろそろなんとかしないと」

そんな声が社内で聞こえてきませんか?

計画から移行完了まで1年以上かかるケースもあるため、「まだ1年ある」ではなく「もう1年しかない」と考えましょう。

まだ何もしてないなら、今すぐ動き出す必要があります。

本記事では、Windows Server 2016 の移行について解説します。また、移行先として Azure を活用するメリットについて、他クラウドとの比較を交えながら、わかりやすく紹介します。

Windows Server 2016 のEOS・EOL対策

Windows Server 2016 のサポート期限への対応は急務と言えます。

しかし、冷静に対処するためには、Windows Server 2016 のサポート期限に伴うリスクやその対策について、正しく理解しておく必要があります。

よく耳にするEOSとEOLの違いとは?

Windows Server 2016 のサポート期限にともなって、EOS・EOLという言葉を耳にすることも少なくないのではないでしょうか。

本題に入る前に、EOSとEOLについて確認しておきましょう。

EOS:製品・サービスの販売終了

EOSとは「End of Sale」の略で、「製品・サービスの販売終了」を意味します。

販売終了日以降、対象製品やサービスはメーカーから提供されなくなり、市場でも入手が困難になります。

ハードウェアやライセンスの追加が必要な場合は、終了前の購入が必要です。

EOL:製品ライフサイクルの終了(保守/サポート期間終了)

EOLとは「End of Life」の略で、「製品ライフサイクルの終了(保守/サポート期間の終了)」を意味します。

サポート期間が終了すると、アップデートや障害対応などが受けられなくなります。

特にEOL後は、セキュリティ更新が止まり、脆弱性のリスクが高まります。障害時の対応も自社で行う必要があり、技術的負担や属人化の原因となることもあるでしょう。

そのため、自社のシステム構成とEOLを正確に把握し、計画的なリプレースが重要です。

ベンダーによって呼称は異なりますが、例えば Microsoft では「End of Support date」という用語を用います。これは、ここで説明するEOL(End of Life)と同じくサポート期間終了を示すものです。

用語や定義をまとめると、下表のようになります。

| 用語 | EOS(End Of Sale) | EOL(End of Life) EOS(End of Support、End of Service) EOE(End of Engineering) EOSL(End of Service Life) |

|---|---|---|

| 意味 | その製品・サービスの販売終了日 | その製品・サービスのアップデート、サポートの終了日 |

| 段階 | 製品・サービスの販売終了 | 製品ライフサイクルの終了 |

| 対応すべきこと | ・システム等の拡張をしたい場合は前もって購入しておく ・リプレース計画をたてておく |

リプレース計画を立て、EOLの前に実行する |

EOSやEOLについて、詳しくはこちらの記事を御覧ください。

【関連記事】

知って備えるEOS/EOL(1):EOS、EOLについて知ろう

Windows Server 2016 のEOSに伴うリスクと対策

Windows Server 2016 の延長サポートが終了すると、以下のリスクが発生します。

- セキュリティ更新の停止

- コンプライアンス違反の可能性

- サポート切れによる障害対応の困難化

まずセキュリティ更新が提供されなくなるため、新たな脆弱性が発見されても防御できず、攻撃リスクが大幅に高まります。

また、サポート切れ製品の使用はコンプライアンス違反となる可能性があり、監査や取引先評価で問題視される恐れがあります。

さらに、障害が起きても Microsoft のサポートを受けられないため、復旧が困難になり、業務停止の長期化につながるリスクがあります。

こうしたリスクに対応するためには、サーバー移行の対策が必須です。「対応がこれから」という企業は、今のうちに、サーバーの移行計画を立てておきましょう。

移行先として Azure が選ばれる理由とは

Windows Server 2016 の延長サポート終了に伴い、サーバーを移行するなら、Azure をおすすめします。

Azure をおすすめする理由は、以下のとおりです。

- Microsoft 製品との親和性

- Azure Hybrid Benefit でライセンスコスト削減

- Azure Migrate によるスムーズな移行

Azure は Microsoft 製品との統合が前提で設計されているため、Windows Server との互換性が非常に高いです。たとえば、Active Directory、PowerShell、Group Policy などの管理ツールをそのまま使うことができます。

また、既存の Windows Server ライセンスを Azure に持ち込むことで、仮想マシンの利用料を最大40%削減可能です。

さらに、オンプレミスの Windows Server 環境は、そのまま Azure VM へ移行できます。再構築の手間が少なく、業務への影響も最小限で済むでしょう。

他クラウドとの比較:Windows Serverとの親和性

Windows Server との親和性という側面から見たとき、他のクラウドサービスと比較しても Azure に優位な部分が多くあります。

Azure、AWS、Google Cloud の比較を、下表にまとめました。

| 比較項目 | Azure | AWS | Google Cloud |

|---|---|---|---|

| Microsoft 製品との統合 | ◎ Active Directory や SQL Server との連携が強力 |

△ 一部制限あり |

△ サポートは限定的 |

| ライセンス持ち込み | ◎ Azure Hybrid Benefit で柔軟 |

△ 条件付き |

△ 制限あり |

| 移行ツール | ◎ Azure Migrate が充実 |

〇 AWS Migration Hub |

〇 Migrate for Compute Engine |

| サポート体制 | ◎ Microsoft 直結 |

〇 パートナー経由が多い |

〇 Google 中心 |

このような圧倒的な親和性の高さが、Windows Server からの移行に Azure が選ばれる理由です。

貴社に合うのはどれ?Azure 移行の3つの実践シナリオ

Windows Server 2016 から Azure への移行について、3つのシナリオを紹介します。

1.リフト&シフト:とにかく早く・安くクラウド化

2.リファクタリング:クラウドに最適化して移行

3.延命措置:どうしても移行できないサーバーの最終手段

自社の状況に合わせて、適した方法を参考にしてください。

リフト&シフト:とにかく早く・安くクラウド化

「リフト&シフト」とは、既存のシステムやアプリケーションを、ほぼそのままの形でクラウド環境に移行する手法です。

アプリケーションの構造やコードを大きく変更せず、サーバーやストレージなどのインフラ基盤をクラウド上に移します。

メリットとデメリット

「リフト&シフト」のメリットとデメリットは、以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・移行までのスピードが早い ・アプリケーション改修の工数が小さい ・既存資産を有効活用できる |

・クラウドの利点(コスト最適化、PaaS活用等)を最大限に活かせない ・将来的にはさらなるモダナイゼーション(リファクタリングや再設計)が必要になる場合が多い |

Azure でのリフト&シフトの流れ

Azure でのリフト&シフトは、以下の流れで実施します。

| 1.現状分析(アセスメント) | ・既存サーバーやアプリケーションの棚卸し ・依存関係やリソース要件の把握 |

| 2.計画策定 | ・サーバーの移行順序の策定 ・ダウンタイムや移行手順の検討 |

| 3.移行ツールの選定 | ・Azure Migrate ・Azure Site Recovery ・Azure Database Migration Service など |

| 4.移行作業 | ・仮想マシンやデータを Azure 上にコピー ・ネットワークやセキュリティ設定を調整 |

| 5.動作検証 | ・システムの動作確認 ・パフォーマンスや接続性テスト |

| 6.本番切り替え | ・オンプレミスから Azure へ正式移行 |

Azure でのリフト&シフトは、クラウドへの移行を迅速に進めたい場合や、現状のシステムをすぐにクラウドで稼働させたい場合に有効です。

とりあえず移行させてから、クラウド上で運用しつつ、段階的にモダナイゼーションを進めていくことも可能です。

リフト&シフトは、迅速なクラウド移行を実現する有効な手段ですが、そのメリットを最大化し、デメリットを解消するためには、最初の設計(アセスメント)が非常に重要です。

クラウド移行における費用対効果を最大化する方法に焦点を当て、サーバーの最適化アセスメントを通じてどのようにコスト削減とモダナイゼーションの基盤を築けるのか、具体的な手法については、以下の資料をご確認ください。

>> EOS対応でインフラコストを削減!サーバー最適化アセスメントとは?

リファクタリング:クラウドに最適化して移行

「リファクタリング」とは、既存アプリケーションのコードや構成に修正を加え、クラウドのPaaSやマネージドサービスを活用できる形にする方法です。

「リフト&シフト」がほぼそのままの形でクラウドへ移すのに対し、リファクタリングはクラウドの利点を活かすために、アプリケーションや周辺構成に手を加えるアプローチです。

メリットとデメリット

「リファクタリング」のメリットとデメリットは、以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・運用負荷が削減できる ・コスト最適化ができる ・可用性・拡張性が向上する ・セキュリティ強化ができる |

・初期コスト、工数がかかる ・移行期間が長くなる |

PaaSやマネージドサービスは、OSパッチ・バックアップ・冗長化などが自動化されています。そのため、インフラ管理が不要で、運用負荷が削減されます。

また、必要な分だけリソースを利用できるため、ムダなオーバープロビジョニングが回避され、コストの最適化が図れます。

さらに、クラウドの自動スケールや冗長化機能を利用することで、可用性・拡張性が向上する、クラウド標準のセキュリティ機能を活用してセキュリティ強化ができるといったメリットもあります。

アプリケーションや周辺構成に手を加えるため、コストや工数がかかる点がデメリットといえるでしょう。

リファクタリングの具体的な流れ

Azure でのリファクタリングは、以下の流れで実施します。

| 1.現状分析(アセスメント) | ・資産の棚卸し ・依存関係の調査 ・現行構成の性能・利用状況の把握 |

| 2.移行対象、移行方式の選定 | ・どのサービスにどう移行するか決定 Webアプリ → Azure App Service データベース → Azure SQL Database ファイル → Azure Blob Storage ・アプリのどの部分を修正するか洗い出す 接続文字列、ファイルアクセス方法、認証方式など |

| 3.移行設計 | ・アプリケーションの修正設計 ・PaaS/API対応、設定変更箇所、コード修正箇所を設計 |

| 4.アプリケーション修正、リファクタリング | ・コード修正 クラウドサービスに合わせてコード/設定ファイルを修正 (例:ファイルパス→Blob StorageのAPI呼び出し等) ・外部連携の見直し 認証(Entra ID)、API連携、メール送信、ジョブ管理など ・CI/CD導入(必要に応じて) Azure DevOps や GitHub Actions で自動ビルド・デプロイを設計 |

| 5.テスト、動作検証 | ・単体テスト、結合テスト クラウド化したアプリの動作確認 ・パフォーマンステスト Azure 上での負荷テスト、スケールアウト検証 |

| 6.本番切り替え | ・オンプレミスから Azure へ正式移行 |

| 7.運用、最適化 | ・パフォーマンス最適化 必要に応じてスケール設定、コスト管理 ・運用自動化 バックアップ、アラート、セキュリティ更新の自動化 ・継続的な改善 PaaS/SaaS活用の拡大、サーバーレス化、さらなるリファクタリングも検討 |

リファクタリングは、運用負荷の削減やコスト最適化を実現し、クラウドのメリットを最大限に引き出す手法です。

しかし、その初期投資を上回る費用対効果を得るには、移行前の正確なアセスメントと最適な戦略が欠かせません。

費用対効果を最大化するための戦略と、移行コスト・運用コストを削減したアセスメントの具体的なステップは、以下の資料で詳しく解説しています。

>> EOS対応でインフラコストを削減!サーバー最適化アセスメントとは?

延命措置:どうしても移行できないサーバーの最終手段

どうしても移行できないサーバーがあり、延命措置をしなければならないというケースもあるでしょう。

ここでは、Windows Server 2012 の事例をもとに、ESU(拡張セキュリティ更新)について解説します。

現時点(2025年10月)では公式な発表はありませんが、過去の Windows Server 2012/2012 R2 と同様に、Windows Server 2016 についても、Microsoft が「ESU(Extended Security Updates)」を提供する可能性があります。

ESUは最大3年間、年単位で購入可能とされており、 Azure を活用することで、ESUの管理・運用をより効率的に行うことができます。

ESU(拡張セキュリティ更新プログラム)とは?

ESU(拡張セキュリティ更新プログラム)とは、Microsoft がサポート終了後の製品に対して、追加料金を支払うことでセキュリティ更新を継続提供する有償プログラムです。

ESUの主な特長は、以下のとおりです。

- 最大3年間のセキュリティ更新

- Azure 上では無料提供

- オンプレミスでも利用可能

ESUを利用すれば、延長サポート終了後も、重要なセキュリティ更新プログラムを最大3年間受け取ることができます。ただし、設計変更は含まれず、あくまで脆弱性対策に特化した更新となります。

なお、Azure VM で稼働している Windows Server には、ESUが無料で適用されます。また、Azure Arc を使えば、オンプレミス環境でもESUを有料で適用することができます。

Azure Arc は、オンプレミスや他クラウド上のサーバーを Azure の管理対象リソースとして登録できるサービスです。

これにより、Azure のセキュリティや管理機能を活用できます。

Azure Arc を使ったESUのメリット

Azure Arc を使ったESUのメリットは、以下のとおりです。

- ESUライセンスの自動割り当て

- 管理の一元化

- 課金の簡素化

Azure Arc 経由で登録されたサーバーは、ESUライセンスを Azure サブスクリプションとして購入・割り当てでき、従来のような手動キー登録が不要になります。

また、Azure Portal からESU対象サーバーの管理や更新状況の確認ができ、一元管理が可能です。多数のサーバーに対してESUを一括で適用・管理することもできます。

さらに、ESUの利用料は Azure サブスクリプションから従量課金で処理されるため、ライセンス管理・支払いがシンプルになります。

ESUによる延命措置は一時的な対応に過ぎません。

この期間を「チャンス」に変え、真のコスト削減と最適化を実現するため、まずはサーバー最適化アセスメントを行うことがおすすめです。

EOS対応を「守り」から「攻め」の戦略に変えるヒントがここにあります。

サーバー最適化アセスメントの具体的な手法とコスト削減の事例については、以下の資料をご確認ください。

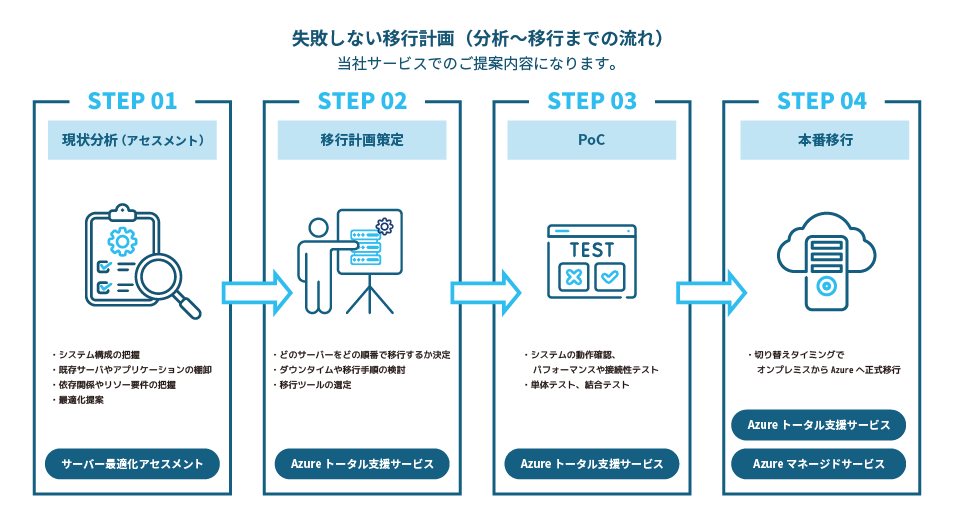

失敗しない移行計画の4ステップ

Windows Server をスムーズに移行するには、適切な計画を立てることが重要です。

以下のステップに沿って、失敗しない移行計画を立ててください。

- 現状分析(アセスメント)

- 移行計画策定

- PoC

- 本番移行

まとめ

Windows Server 2016 のサポート終了に伴う、サーバー移行について解説しました。

サポート終了まで放置してしまうと、セキュリティ更新の停止、コンプライアンス違反の可能性、障害対応の困難化といったリスクにつながるため、早めのサーバー移行を検討しましょう。

サーバー移行は、Azure を活用することで、インフラの柔軟性と拡張性が向上し、運用コストの最適化やセキュリティ強化が可能になります。

サーバー移行の計画は、正確な現状分析からはじまります。まずは貴社のサーバー環境を無料で可視化してみませんか。

クラウド移行を検討中の方、既存システムのEOS対応を機にコスト構造を見直したい方は、ぜひ資料をダウンロードしてご活用ください。